-

13 Февраль 202619 февраля, в четверг, в 18.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ состоится выступление Андрея Игоревича ШАФАРЕВИЧА декана механико-математического факультета МГУ, доктора физико-математических наук, члена-корреспондента РАН, профессора «Неевклидова геометрия: христианский взгляд» (к 200-летию геометрии Н.И.Лобачевского) Организатор и ведущая Лектория - Елена Малер. Приглашаем всех желающих! Вход - свободный! Адрес: Косыгина, 30; метро Воробьевы горы, Ленинский проспект, Октябрьская, Киевская, авт. 297, ост. Смотровая площадка.

-

10 Февраль 202613 февраля в пятницу в 16:00 совершается заупокойная служба - утреня с парастасом. 14 февраля в субботу – совершаются заупокойные службы: в 8:00 – Соборная панихида ( Вселенская родительская Мясопустная ), в 9:00 - Божественная литургия, после окончания Литургии совершается Соборная панихида ( Вселенская родительская Мясопустная ). Далее в течение дня до начала Вечернего богослужения в 16:00 служатся панихиды в индивидуальном порядке.

- Все новости

ОБ АРХИМАНДРИТЕ ИОАННЕ (КРЕСТЬЯНКИНЕ): «Верь в Промысл Божий и рассуждай с советом»

Диакон Георгий Малков

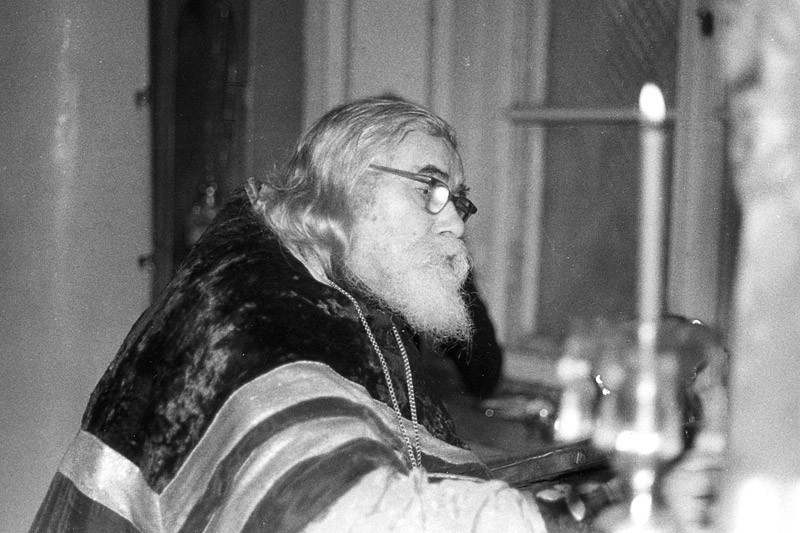

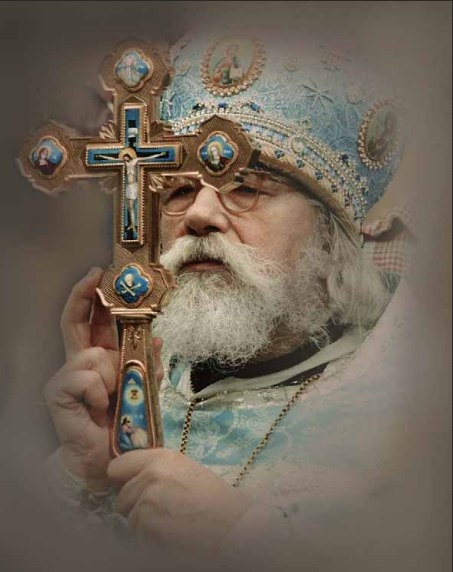

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин)

Впервые отца Иоанна я увидел в монастыре и услышал его живые, яркие проповеди году в 1968-м. Он сразу произвел на меня впечатление человека одновременно и очень спокойного, сосредоточенного, и в то же время чрезвычайно энергичного, бодрого и духовно целеустремленного. Когда он, поблескивая и очками, и глазами (иногда даже чуть лукаво, но и очень ласково щурясь), быстро шел после Литургии по монастырскому двору, то производил впечатление даже не идущего, а как бы летящего, но притом все время налетающего на преграду из устремлявшихся к нему богомольцев, только что не хватавших его за полы, – так привлекал он всех своей вдумчивой, заботливой и терпеливой добротой.

Сам я тогда же и познакомился с отцом Иоанном поближе – когда тогдашний отец наместник, архимандрит Алипий, дал мне как-то раз послушание сопроводить его на машине из Печор в Псков и помочь сесть в псковском аэропорту на самолет в Великие Луки: батюшка был срочно направлен туда для отпевания местного городского священника и, насколько я помню, для последующей временной замены его на приходе.

По дороге в машине отец Иоанн живо расспрашивал меня о моей жизни и дальнейших намерениях, о том, как я вообще попал в монастырь и чем ныне занимаюсь в Москве, о Московском университете (который я как раз тогда закончил и где некоторое время работал) и о степени религиозности в среде его преподавателей – и из замечаний его по этому поводу складывалось впечатление, что он смотрит на всю нашу современную жизнь как-то двойственно: и с прискорбием, с жалостью, и одновременно, несмотря ни на что, с удивительно твердым, можно сказать – несокрушимым оптимизмом. В этом он оказался для меня чрезвычайно схож с наместником отцом Алипием (умершим позднее – в 1975 году), который, когда я докладывал ему о благополучном отлете отца Иоанна и своем ярком впечатлении о нем, сказал: «Да у меня таких, как он, и трех-то монахов не наберется!»

Уже годом-двумя позже, бывая в обители по редакционным заданиям от «Журнала Московской Патриархии», я изредка посещал отца Иоанна в его келье – вместе с жившим по соседству с ним моим добрым знакомым печерским монахом (впоследствии архимандритом, уже тоже скончавшимся) отцом Агафангелом (Догадиным), очень батюшку любившим.

Посещения эти, впрочем, бывали в ту пору весьма краткими: только получить благословение да попросить помолиться обо мне и моей семье.

Отец Иоанн, встречая нас в келье, своим бодрым говорком почти что «журчал» всегда что-то очень теплое и благожелательное и обязательно в итоге не призывал, а с искренней радостью буквально тащил меня в красный угол. Здесь он непременно доставал пузырек какого-нибудь особенного елея – из Иерусалима, из Америки (чаще – от тамошних русских особо чтимых Богородичных икон) – и тут же, почти нежно пришептывая, начинал быстро-быстро помазывать – как обычно – и лоб, и глаза, и руки, особенно при этом сам же порой и расстегивая у меня поосновательнее пуговицы у ворота, залезая кисточкой с елеем поглубже и приговаривая: «Вот и сердечко помажем, сердечко, чтобы в нем злых помыслов уж никак бы не было, никак бы не было!»

Даже и в такие краткие посещения от его искренней пастырской ласки всегда было как-то горячо-радостно на душе.

Достаточно близкие и доверительные отношения сложились уже гораздо позже, когда после значительного перерыва я вновь стал относительно постоянно бывать в Печорах.

В преддверии празднования 1000-летия Крещения Руси я осмелился – под присмотром и с благословения одного из московских священников, моего давнего приятеля, – составить службу Собора Псковских святых, чтобы затем почти готовый уже текст показать именно в монастыре – по сути, на моей давней духовной родине (впервые Господь привел меня туда еще в 1959 году, что и определило всю последующую мою судьбу).

Когда я показал предварительный вариант текста отцу Иоанну, он, слава Богу, оценил его вполне положительно и со свойственной ему всегда решительностью тут же дело продвинул и дальше.

По монастырской линии со службой все было в порядке (ее рассмотрел и также одобрил, вполне полагаясь, к тому же, на мнение о ней отца Иоанна, тогдашний монастырский наместник архимандрит Гавриил – ставший через некоторое время архиепископом Благовещенским и Тындинским). Однако на местном епархиальном уровне необходимо было – перед направлением проекта службы в Богослужебную комиссию Патриархии – получить благословение правящего Псковского архиерея. Им в то время был митрополит Иоанн (Разумов), совсем тогда немощный старец, с которым подобные дела было делать уже не просто.

И вот, по счастливому совпадению – или же по Промыслу Божию – судить не берусь, владыка как раз в эти дни прибыл в монастырь на какой-то праздник, и отец Иоанн просто-напросто «отловил» его на боковой – гостевой – лестнице трапезной, по которой все мы тогда спускались после праздничного обеда. Помню, как, пробираясь к архиерею сквозь иноков и монастырских гостей, отец Иоанн скороговоркой шептал мне: «Вот сейчас, сейчас мы его и поймаем!» И уже через мгновение владыка, растерянный от неожиданного напора отца Иоанна, буквально оказался зажат им в угол. Выслушав несколько кратких слов батюшки о сути дела – с просьбой о благословении на дальнейшее утверждение текста в Москве, владыка тут же, как бы в некоем доброжелательном изумлении и полностью доверяя отцу Иоанну, дал необходимое благословение. А уже через несколько месяцев служба, утвержденная Патриархом (чему способствовали положительный отзыв Издательского отдела Патриархии и добрая, буквально мгновенная поддержка владыки Филарета (Вахромеева), впоследствии митрополита Минского), была впервые совершена в Псковской епархии – и в славной Печерской обители, и в псковском Свято-Троицком кафедральном соборе.

Однако на этом подобное литургическое творчество, поддержанное тогда монастырем, не остановилось.

Сразу же после совершения упомянутой службы отец Иоанн пригласил меня к себе в келью и объявил: «Ну, слава Богу, для всей Псковской земли вы потрудились, теперь нужно то же самое сделать и для нашей обители: пишите, друже, теперь службу всем Печерским святым – обитель вас на это благословляет». Мне, естественно, ничего другого не оставалось: я с большой радостью, но и с некоторой тревогой – получится ли? – согласился.

Так отец Иоанн своей благой волей направил меня еще на один труд для обители.

При этом замечу: он и тут – причем удивительно просто и естественно – проявил столь свойственные ему два качества: жизненную трезвость и духовное дерзновение.

Дело в том, что еще при самом первом своем посещении Печерской обители оказавшись в монастырских пещерах, я почему-то особенно был привлечен одним захоронением – при самом входе, с большой каменной плитой-надгробием, с древними веригами, висящими в изголовье. Это – место упокоения старца рубежа XVIII–XIX веков отца Лазаря, издавна, как я потом узнал, почитавшегося в монастыре. Уже гораздо позже нашел я и литературно-исторические материалы о нем, вполне подтвердившие правомерность такого его почитания. В ту же пору я ничего о нем не знал, но могилка его как-то «застряла» в сердце, и я всегда душой стремился к ней и часто навещал ее.

И вот, когда я занялся написанием службы, передо мной настоятельно встал вопрос: а не написать ли и Лазарю соответствующие тропари в каноне, то есть не утвердить ли полуторавековое и монастырское, и народное почитание его неумирающей памяти – письменно и богослужебно? С этим вопросом я и обратился к отцу Иоанну.

Внимательно выслушав мои соображения, он тут же сказал: «Пишите. У нас в монастыре его давно почитают как святого, да и народная память в таких делах никогда не лжет. Святой он – нисколько не сомневайтесь. А на соборе наших старцев мы их о вашем предложении так прямо и спросим. Если все согласятся – так и оставим… Что нам московских-то архиереев зря беспокоить? Если всю службу в Москве разом подпишут – так и Лазаря при этом справедливо прославим…»

В результате собор старцев единогласно принял решение о желательности включения праведного Лазаря в Собор монастырских святых. Сам текст службы разбирался старцами буквально по каждому слову, для чего мы собирались тогда для этого два дня… И, по молитвам отца Иоанна и печерских иноков, в дальнейшем все так и произошло: Святейший Патриарх, по представлению Богослужебной комиссии Синода, утвердил как самый состав Собора Псково-Печерских святых, так и текст службы!

Вообще необходимо подчеркнуть, что отец Иоанн удивительным образом, в силу неизменно присущей ему широты, совмещал в себе чрезвычайную духовную свободу со столь же предельным церковным послушанием.

Я испытал это и на своем личном опыте.

Он всегда учил именно церковному пониманию канонически утвержденной твердой дисциплины в Церкви. И если я тогда, по неофитскому легкомыслию (а крестился я и начал воцерковляться только на 25-м году жизни), порой позволял себе вполне, так сказать, еще «по-мирски» и весьма – иногда даже излишне – критиковать вынужденное в то советское время известное «прогибание» церковной власти в ее отношениях с сильными мира сего, он мягко, но самым строгим и определенным образом пресекал мои не слишком трезвые настроения, уча тому, что без дисциплины и духовно осмысленного почитания церковной иерархии может наступить только всеобщее разорение Церкви. При этом он особенно настаивал на том, что как бы мы критически ни относились к действиям священноначалия, подчиняться духовной власти – это всегда наш непременный духовный долг. И если такое здравое, без ненужных страстей, отношение к ней мы сохраним, то Господь Сам в конце концов все выправит и приведет церковный корабль, несмотря даже на все немощи кормчих, в гавань Своего Царства. В противном же случае пределов нашему критиканству не будет, а итогом окажется только сплошной грех своеволия и полный развал всей церковной жизни.

И здесь он всегда бывал очень строг, и, если я порой в беседе с ним по неопытности своей ненароком увлекался излишним критиканством, он просто затворял мне рот ладонью, и на этом я иссякал. Вообще он часто говорил: «Осуждать других гораздо проще, чем самого себя. Смотрите на себя и следите только за собой – это гораздо важней. И если бы мы все это поняли и все это делали, то у нас бы уже почти рай наступил и критиковать-то было бы уже и некого. Всегда осуждайте только себя, только себя, а поводов у нас для этого – несть числа, несть числа»…

В то же время он мог порой бывать и очень снисходителен и даже широк в оценке тех или иных обстоятельств церковной жизни. Показательный пример: в монастыре иногда начинали – более среди молодых монахов, еще склонных (при недостатке всё той же духовной опытности) к зилотскому «супер-православию», – звучать отдельные обвинения в излишнем якобы либерализме глубоко почитавшегося отцом Иоанном владыки Антония Лондонского: что, мол, он и в парижском Нотр-Даме проповедует, и чуть ли не женское священство у протестантов одобряет (а надо сказать, что владыка, с одной стороны, всегда учитывал специфику западных условий христианской жизни, а с другой – по существу, никогда не считал протестантских «предстоятелей» священниками, признавая их лишь обычными проповедниками, – так почему бы не проповедовать у них и женщинам?). Но когда такого рода «критику» владыки Антония слышал отец Иоанн, он прикладывал палец к губам и говорил: «Тсс… Ни-ни, ни слова…» И добавлял: «Мы тут по острию ножа ходим, а он там – на острие иглы… Нам нельзя, а ему – можно!»

Незабываема и его радостная широта в добром отношении к людям… Как хорошо было находиться у него в келье, когда он – еще тогда бодрый и относительно здоровый – принимал на благословение у себя всю нашу семью, как любил он порой и пошутить, усаживая нас с сыном на диванчик и устраиваясь при этом сам на низеньком, кажется детском, стульчике у наших ног и приговаривая: «Ну вот, и я тут, как малый Ванечка, Жанчик, Гансик, пристроюсь… Ну, рассказывайте, что там у вас…»

Он вообще любил порой пошутить – в таком вот духе самоумаления, вполне, впрочем, искреннего и предельно естественного для него. И недаром один из печерских монахов вспоминает, как батюшка, мол, и с ним шутил иногда подобным же образом. Как замечает он в своих воспоминаниях, «отец Иоанн любил шутить легко и по-доброму: “Я, грешник, люблю пошутить, но все говорю со значением”, – иногда слышали мы от него. А шутки понимать нетрудно. Подает батюшка свой обязательный гостинец и сопровождает его окрыляющей фразой: “Большому Саше от маленького Вани”… и как эти простые слова действовали на душу и сердце!»

Ах, какой добротой, какой любовью были наполнены батюшкины встречи с нами!

И если в свое время отец архимандрит Алипий мог сказать о нем, что таких истинных монахов, как отец Иоанн, у него в монастыре «раз-два и обчелся», то позднее, с уходом в мир иной прежних печерских старцев, более молодые из здешней братии уже говорили (приведу здесь слова того же «Большого Саши»: «Он у нас один такой был. Батюшка сумел стать нам не только отцом, но еще и матерью. И только к нему можно было обратиться буквально со всем сокровенным, не смущаясь, что он не поймет или поймет превратно. Он прижимал тебя к своей груди, и ты слышал, как сострадательно бьется его сердце. А ласковые, одобрительные слова довершали общение. Отец Иоанн был последней инстанцией, к нему бежали, когда дальше бежать было некуда. Отец Иоанн воспринимался как явление особое. Основную христианскую добродетель он сумел воплотить своей жизнью настолько, насколько это возможно для смертного человека. “Любовь… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает… А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше” (1 Кор. 13: 7–8, 13). И его любовь светит нам и из-за гроба, она не перестала. Мы частенько и сейчас бежим к нему в пещеры, чтобы опять, как при жизни, он покрыл наши печали и преткновения на монашеском пути своей молитвой».

Чувствуя глубокую искренность и как бы необоримость его любви, я и сам порой высказывал ему (и буквально «не мог» не сказать!) самое сокровенное: на что надеялось, чего желало или о чем сожалело мое сердце, – и ведь этого я никогда бы не сделал, имей я дело с иным человеком… Своей безмерной, мудрой и духовно опытной, всегда подлинной – ибо неизменно истинно христианской – добротой он раскрывал наши души навстречу себе, а через себя – и навстречу Самому Господу…

О, с какой радостной легкостью вылетал я порой из его кельи, сбросив в ней с души немало прежних, порой так ее тяготивших грузов греха!

В то же время любовь отца Иоанна никогда не была «розовым гуманизмом», но всегда оставалась предельно деятельной и неизменно духовно требовательной. Поэтому он самым естественным образом мог совмещать ее в себе с отеческой строгостью, постоянно призывая нас к ответственности перед Богом – как и перед людьми, с которыми Он нас свел. Как вспоминает тот же печерский насельник Александр, «батюшка умел совмещать в себе любовь со строгостью. В нужные моменты откуда-то являлась в нем целительная строгость. Он мог показать согрешившему со всей определенностью конечный результат его поступка. И в обычной для него атмосфере доброжелательности это предупреждение звучало устрашающим громом, обещающим скорую беду. Он мог сказать: “Ты сделал шаг в ад”, если человек уже устремился в том направлении. Его разумная целительная любовь не раз и меня приводила в чувство».

Отец Иоанн вообще был замечательно разумным человеком. А потому мы могли получать от него и многие советы из области церковно-практической – как результат его собственных многолетних «рассуждений с советом», как результат того предельного опыта церковного бытия, что был им обретен его постоянной жизнью только в Церкви и только Церковью. Он всегда ясно и конкретно отвечал на задаваемые ему вопросы: кому можно собороваться? как часто и кому с какой частотой – причащаться? как исповедоваться?..

Так, на вопрос о возможности соборования для всех он отвечал, что если раньше было принято соборовать только тяжело больных или пожилых людей, то теперь собороваться может каждый, потому что теперь весь мир, все мы тяжко больны духовно, а уж о физическом здоровье и говорить нечего – нынче каждый чем-нибудь да болен! Время теперь такое – говаривал батюшка. А потому, например, раз в год можно и даже весьма желательно собороваться всем – и старым, и совсем молодым людям, получая тем самым особую меру благодати Божией, участвуя в таком замечательном церковном таинстве.

Относительно частоты причащения батюшка говорил, что ни в коем случае нельзя подходить к решению этого вопроса формально и всегда – с учетом духовного состояния каждого отдельного человека. Всем, – учил он, – можно причащаться раз в месяц. Некоторым священник, зная своих пасомых, может позволить и причащение раз в две недели.

Исповедоваться он советовал во вполне конкретных грехах, а не в неких общих категориях греховных наших состояний. При этом он призывал думать не только о себе, но и о стоящих рядом пришедших к исповеди, как и о самом священнике, принимающем вашу исповедь. Цените и уважайте их время и их силы. Никогда не превращайте исповедь в беседу – это таинство, а не разговор, не беседа, пусть даже и духовно полезная и в чем-то, быть может, даже спасительная. Ибо всему – свое время и свое место. Здесь же нужно стараться только каяться – тому, кто исповедуется, и отпускать грехи (если их можно отпустить) – тому, кто исповедь принимает. А вот обсуждению того, как сложилась та или иная духовная ситуация у того или иного человека, здесь вовсе не место и не время. Для этого нужны особые духовные беседы с духовником – иначе говоря, всё те же «рассуждения с советом». И лучше всего не в богослужебное время вовсе…

В заключение же моих кратких заметок об отце Иоанне хочу сказать еще несколько слов о том, какую роль – можно сказать: провидческую – сыграл отец Иоанн в моей жизни как будущего «служителя Божия». И думаю, что подобное же случалось порой и с другими духовными детьми благодатного старца.

Еще весной 1988 года я решился заговорить с ним о возможности моего рукоположения. Он тогда довольно подробно беседовал со мной, принял исповедь за всю предшествующую мою жизнь и сказал, в частности, о грехах, совершенных мной еще до крещения, так: «Это все делал, по сути, человек, который в вас уже умер, и хотя память о том покойнике нужно с печалью и сожалением неизменно в самой-самой глубине своей хранить, но в то же время – и забыть! Я вас на принятие сана благословляю, но думаю, что это будет еще очень не скоро. При этом судьбу свою тут ни в коем случае не пытайтесь решать сами и ничего сами для этого не делайте. Ничего… Когда можно и нужно будет, Господь всё устроит…»

Я ушел тогда от него и с радостным, и со смущенным сердцем… Я знал, что батюшка слов своих на ветер не бросает: сказал – значит, так и будет… Но когда же все это еще случится?

После той беседы-напутствия прошло немало лет… Причем батюшка, по-видимому, хорошо помнил о том – как бы двойном итоге – нашего разговора. И потому он и гораздо позже мог, увидев вдруг в монастырском коридоре меня, только что приехавшего в обитель и направляющегося к его келье, раскрыть широко руки и еще издали шутливо приветствовать: «А вот и наш отец протопресвитер идет!» – но при этом и продолжать утверждать, что все, все будет только впереди…

Как-то, году в 1995-м, я вновь напомнил ему о своем внутреннем стремлении к рукоположению и об имеющейся теперь реальной возможности его совершения со стороны московской церковной власти, на что он ответил: «Нет-нет… Пока нельзя. Вы еще не всё ведь и о монастыре написали. Пишите, пишите! Пока что это – ваше послушание… Потом, потом…»

Замечу, кстати, что именно по его келейному благословению выходили впоследствии из печати и подготовленные мною книги: «Русь Святая. Очерк истории Православия в России» (переиздана летом 2010 года и на Украине – по рекомендации и благословению известного оптинского старца схиигумена Илия), «У пещер, Богом зданных: Псково-Печерские подвижники благочестия XX века» (написана во второй половине 1990-х годов вместе с сыном Петром) и ряд других.

Наконец жизнь как-то всё определенней и определенней стала подводить меня к исполнению давнего желания. Но дело складывалось так, что все же кое-какие усилия, так сказать, хотя бы заявительного характера и определенные волевые конкретные шаги требовались, как мне казалось в ту пору, и от меня. И вот я написал батюшке письмо – всё с теми же вопросами: не пора ли и как же мне быть? На него отец Иоанн ответил следующим образом: «Дорогой Юрий Григорьевич… Продвигать процесс рукоположения со своей стороны внешними хлопотами я бы Вам не советовал. У Бога все бывает вовремя для тех, кто умеет ждать. Молюсь о Вас и помню».

Я решил окончательно положиться на волю Божию – будь что будет…

Так прошло еще несколько лет (а с того – самого первого нашего разговора с батюшкой – лет пятнадцать!), и вот мне, без каких-либо поползновений с моей стороны, было наконец даровано Промыслом Божиим долгожданное рукоположение.

Мой давний приятель – еще с дней нашей общей университетской молодости – московский священник Борис Михайлов совершенно неожиданно объявил мне, что вскоре я буду служить диаконом в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Филях, где он настоятельствует. Он, мол, сам уже ходатайствовал об этом перед владыкой Арсением. Благословение дано, и я должен быстро собрать все необходимые документы.

Вскоре же, недели через две, весной 2003 года, я был рукоположен в сан диакона.

Дорогой отец Иоанн явил поистине провидческий дар в отношении моего личного церковного пути. Как и во многих других случаях, он и тут оказался прав!

Преподобный Симеон, великий Псково-Печерский старец, называл отца Иоанна «земным ангелом и небесным человеком».

Сам же отец Иоанн порой отвечал на вопрос: как же жить-то, батюшка? – так: «Верь, верь в Промысл Божий и рассуждай, друже, с советом».

Я не слишком уж и часто видел старца – особенно в последние годы его жизни, но «советы» – всегда помнил. И по мере возможности старался жить, следуя именно такому его научению.

Благой же результат – вот он, налицо. Моя диаконская судьба.

И как же я благодарен за это – прежде всего Богу, но затем – и ему, верному Его служителю, дивному печерскому старцу Иоанну…

Диакон Георгий Малков

Православие.ru

Ссылки по теме:

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): неопубликованные воспоминания

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин): хранитель веры

|

|

.jpg)

.jpg)