-

25 Сентябрь 20253 октября, в пятницу, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ выступает Илья Сергеевич ВЕВЮРКО , кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ, с презентацией его новой книги: «ТРЕТИЙ РИМ: 500 лет русской имперской идеи» . Приглашаем всех желающих! Вход – свободный! Адрес: улица Косыгина, 30; проезд: м. Воробьевы горы, Ленинский проспект, Октябрьская, Киевская, авт.297, ост. Смотровая площадка.

-

15 Сентябрь 202528 октября 2025 года кафедра истории Церкви исторического факультета МГУ и Лекторий на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ проводят круглый стол, посвященный важнейшей круглой дате этого года: "К 1700-летию Первого Вселенского собора"! Круглый стол состоится 28 октября, во вторник, в 18.00 в аудитории Б-425 кафедры истории Церкви в Шуваловском корпусе МГУ. Приглашаем к участию сотрудников, аспирантов, студентов МГУ и других вузов, готовых рассмотреть исторические, богословские, философские, культурные и другие аспекты Первого Вселенского собора и его влияния. Заявку на участие (Ф.И.О., научный статус, аффилиация, название доклада) можно отправить до конца сентября по электронной почте lektoriy-2000@yandex.ru .

- Все новости

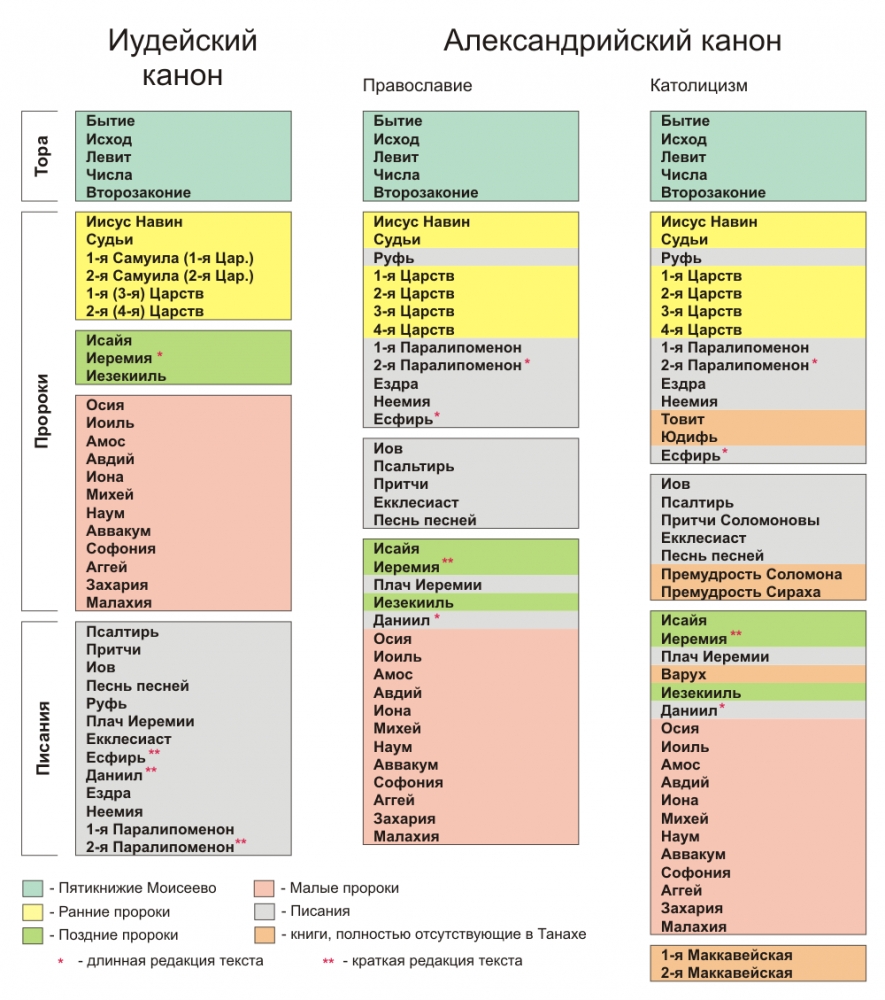

Канонические и неканонические книги Ветхого Завета

Канонические и неканонические книги Ветхого Завета

Библия — слово греческое, значащее „книги" – ta biblia. Библия — документ абсолютной совершенной правды. В ней нет ни одного слова, которое не соответствовало бы совершенной Божественной Правде. Одновременно с этим Библия есть голос Духа Святого, и этот Божественный голос звучал чрез человеческих посредников и человеческими средствами.

Но Библия имеет свою земную историю, потому что она явилась не сразу. Писалась она многими людьми в течение длительного периода на нескольких языках в разных странах. Но, не смотря на это, Божественный замысел спасения человечества четко прослеживается во всем ее повествовании. И эта полнота Божественного откровения людям и его спасительная цель наблюдается уже в самом подразделении Библии на Ветхий и Новый Заветы. В Новом Завете — совершение и полнота всей Божественной Правды, в Ветхом Завете — подготовительное, педагогически неполное раскрытие ее.

Ветхий Завет

Ветхий Завет (в иудаизме Тана́х)— первая и древнейшая из двух (наряду с Новым Заветом), часть Библии.

Книги Ветхого Завета создавались на протяжении более чем тысячи лет, начиная со второй половины II тысячелетия до Р. Х. Они были написаны на древнееврейском языке, за исключением отдельных частей книг Даниила и Ездры, где используется арамейский (разговорный язык евреев в последние века до Р. Х. - первые века по Р. Х.). Книги Нового Завета написаны на греческом языке уже в I в. по Р. Х.

Ветхий Завет состоит из 39 книг (иудейский Танах состоит из 24 книг). Еврейская традиция подразделяет их на три отдела: Закон, Пророки и Писания.

1. «Закон» (Тора) — содержит Пятикнижие Моисея:

- Бытие,

- Исход,

- Левит,

- Числа и

- Второзаконие.

2. «Пророки» состоят из 8 книг. Этот раздел включает в себя книги, которые, в целом, охватывают хронологическую эру от входа израильтян в Землю Обетованную до вавилонского пленения Иуды («период пророчества»):

- Иисус Навин

- Судьи

- 1-я и 2-я Самуила (считаются одной книгой) - в греческом, славянском и русском переводах это 1 и 2 книги Царств,

- 1-я и 2-я Царей (считаются одной книгой) - в греческом, славянском и русском переводах это 3 и 4 книги Царств,

- Исаия

- Иеремия

- Иезекииль

- 12 малых пророков (считаются одной книгой): (Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии)

3. «Писания» — содержат наполненные глубоким нравственно-философским содержанием произведения мудрецов Израиля (Книги Екклесиаста) и молитвенную поэзию («Песня песней» и «Псалмы Давида»):

- Иов

- Руфь

- Псалмы

- Притчи

- Песнь Песней

- Екклесиаст

- Даниил

- Плач Иеремии

- Ездра и Неемия (считаются одной книгой)

- 1-я и 2-я Паралипоме́нон (или Летопись, Хроники) (считаются одной книгой)

- Есфирь

После возвращения евреев из плена вавилонского, т. е. после V в. до Р. Х., было составлено и написано еще несколько книг на еврейском и греческом языках (Иудифь, Товит, Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, книга Варуха, Маккавейские книги и книга Ездры). В канон еврейских священных книг их уже не включили, но они вошли, как полезные и назидательные, в Септуагинту, т. е. греческий перевод Библии.

Септуагинта

В III-II вв. до Р. Х. еврейская Библия была переведена на греческий язык для богатейшей библиотеки в Александрии Египетской. Предание гласит, что переводчиками были 70 (или 72) мудреца-толковника, отсюда происходит общепринятое название этого перевода - перевод Семидесяти или, по-латыни, Септуагинта. Впоследствии в состав Септуагинты вошли еще несколько книг:

- Иудифь,

- Товит,

- Премудрость Соломона,

- Премудрость Иисуса сына Сирахова,

- Послание Иеремии,

- книга Варуха,

- 1 и 2 книги Маккавеев,

- книга Ездры, отличная от одноименной книги еврейского канона.

Некоторые из них (например, книга Иисуса, сына Сирахова) были переводами с еврейского, другие написаны евреями эллинистической эпохи на греческом языке.

В совокупности с Новым Заветом Септуагинта стала Библией христианской церкви. Именно этим переводом пользуются авторы Нового Завета.

Авторитет Септуагинты зиждется на трех факторах. Во-первых, хотя греческий язык не является языком оригинала для ветхозаветных книг, текст Септуагинты отражает то состояние, в котором оригинальный текст находился в III—II веках до Р.Х., тогда как дошедший до нас еврейский текст Библии — так называемый «масоретский» — редактировался вплоть до VIII века по Р.Х. Во-вторых, в некоторых цитатах из Ветхого Завета, вошедших в Новый Завет, используется преимущественно текст Септуагинты. В-третьих, именно текст Септуагинты использовался и в творениях греческих отцов Церкви, и в православном богослужении, т.е. именно этот текст стал частью православного церковного Предания.

На русский язык Библия переведена в середине XIX века. Кстати, в основу перевода Библии на русский язык лег славянский перевод Библии, восходящий к святым Кириллу и Мефодию, который был основан на Септуагинте. Хотя различие между русской и славянской Библией всё же есть, т.к. текст Ветхого Завета в Синодальном переводе был выверен по греческой Библии.

Однако состав Библии в Православной Церкви несколько отличается от ее состава у католиков и значительно отличается от ее состава у протестантов. Отличия касаются некоторых книг Ветхого Завета, а также порядка расположения книг в Новом Завете.

Вульгата

Если для Восточной Церкви на протяжении многих столетий официальным текстом Библии была Септуагинта, то для Западной Церкви таким текстом стала Вульгата.

Вульга́та — латинский перевод Священного Писания, восходящий к трудам блаженного Иеронима (около 345—420 гг.).

Иероним прекрасно владел греческим языком, латынью и имел значительные познания в иврите. Он работал над переводом более 20 лет. Иероним начал с Нового Завета и перевёл его с греческого. Ветхий Завет Святой Иероним переводил с греческого и с иврита. Сделанный им перевод Библии, вместе с пересмотренным переводом Нового Завета и более старых латинских текстов апокрифов, стал нормативным латинским текстом, получившим с XVI века название Вульгата (лат. Vulgata versio — «общепринятая версия», «общедоступная»).

Текст Вульгаты отличается от текста Септуагинты, поскольку Септуагинта появилась за несколько столетий до Вульгаты и ориентировалась на более древний еврейский текст. По составу же Вульгата отличается от Септуагинты, в частности, наличием в ней 4-й книги Ездры, отсутствующей на греческом языке.

Другие версии Библии

Православная Церковь не одобряет те переводы Писания, которые искажают священный текст ради того, чтобы максимально отойти от церковной традиции. Наиболее одиозным русским переводом подобного рода было «Соединение и перевод четырех Евангелий» Л.Н. Толстого.

Кроме того, в последнее время появились переводы, в которых благородная и возвышенная церковная лексика систематически заменяется на низкопробную и нецерковную. К числу таковых относится опубликованный Российским Библейским Обществом перевод Посланий апостола Павла, сделанный В.Н. Кузнецовой. Вот лишь несколько цитат из этого опуса:

Ах, вам бы потерпеть меня, даже если я немного глуповат! Ну уж потерпите, пожалуйста... Я считаю, что ни в чем не уступаю этим самым что ни на есть сверхапостолам. Может, я не мастер говорить, но что касается знания, тут другое дело... Повторяю еше раз: не принимайте меня за дурака! А если принимаете, то дайте мне еше немножко побыть дураком и чуть-чуть побахвалиться! То, что я сейчас скажу, конечно, не от Господа. В этой затее с хвастовством я буду говорить как дурак... Пусть кто угодно претендует на что угодно — я все еше говорю как дурак... (ср.: 2Кор. 11:1-22).

Я совсем помешался! Это вы меня довели! Это вам бы надо меня нахваливать! Пусть так, скажете вы, да, я вас не обременил, но я ловкач и хитростью прибрал вас к рукам. Может быть, мне удалось поживиться через кого-нибудь из тех, кого я посылал к вам? (ср.: 2Кор. 12:11-18).

Пиша для брюха и брюхо для пиши... И ты часть тела Христа хочешь превратить в тело проститутки? Боже упаси! (ср.: 1Кор. 6:13-16).

При таком «переводе» происходит сознательная и последовательная десакрализация священного текста, который перелагается на площадной, базарный, кухонный язык. Слова «дурак», «побахвалиться», «затея», «помешался», «нахваливать», «ловкач», «поживиться», «брюхо», «проститутка», идиомы «не мастер говорить», «прибрал к рукам», «самым что ни на есть», «меня довели» не соответствуют ни духу, ни букве священного текста, который требует более благоговейного отношения.

Православная Церковь не может одобрить переводы Писания, рассчитанные на ту или иную специальную аудиторию, под вкусы которой искусственно подгоняется священный текст. Распространенные на Западе феминистские и иные «политкорректные» версии Писания воспринимаются православным христианином как непозволительное посягательство на священный текст, граничащее с кощунством. Православная Церковь последовательно выступает против так называемых «gender-neutral» (нейтральных в половом отношении) версий Библии, в которых применительно к Богу используется «инклюзивный язык». Данный феномен имеет отношение преимущественно к переводам Библии на английский язык, в котором отсутствует категория рода, однако Бог традиционно определяется местоимением «Он» (he), а не «Она» (she). Некоторые представители феминистического богословия настаивают на том, что поскольку Бог не является мужчиной, Его следует описывать нейтральными местоимениями или же вообще не употреблять по отношению к Нему местоимений. Вместо же традиционных терминов «Отец, Сын и Святой Дух» (Father, Son and Holy Spirit), имеющих подчеркнуто мужское звучание, феминистки предлагают употреблять нейтральные в половом отношении термины «Родитель, Искупитель и Питатель» (Parent, Redeemer and Sustainer).

Вопрос, однако, не ограничивается только требованием терминологической правки. Представители феминистического богословия указывают на то, что на протяжении всего Священного Писания предпочтение отдается мужчинам, а не женщинам. В Ветхом Завете говорится о Боге Авраама, Исаака и Иакова (см.: Исх з, 16), а не о Боге Сарры, Ревекки и Рахили; заповеди Моисеевы адресованы мужчинам, а не женщинам (не возжелай жены ближнего твоего); В книге Притчей Соломоновых автор обращается к читателю-мужчине, тогда как о женщинах говорится в третьем лице. В Новом Завете адресатами нравственных заповедей тоже оказываются преимущественно мужчины (ср.: Мф. 5:31-32; Лк. 18:29; 1Кор. 7:27-28); При упоминании о количестве присутствующих исключаются женщины ( Мф. 14:21: евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей; ср.: Мф. 15:38); и даже в число 144 тысяч спасенных входят только мужчины ( Откр. 14:4: те, которые не осквернились с женами). В Посланиях апостола Павла неоднократно подчеркивается неравенство между женщиной И мужчиной (ср. 1Кор. 11:3—16, 1Кор. 14:34-35; Кол. 3:18; i Тим 2, 11-15). С точки зрения феминистского богословия наличие в Писании столь многочисленных текстов, «исключающих» или унижающих женщин, объясняется культурными и общественными стандартами патриархальной эпохи, в которую жили авторы Ветхого и Нового Заветов, и, следовательно, данные тексты должны быть откорректированы. Однако в Православной Церкви такая коррекция считается недопустимой, поскольку она не только радикальным образом разрушает текст Священного Писания, но и во многих случаях ведет к пересмотру тех нравственных установок, которые были характерны для ранней Церкви и которые сохраняются в православном Предании.

Богодухновенность Библии

Главная черта, отличающая Библию от других книг, сообщающая высшую силу и непререкаемый авторитет, — это ее богодухновенность. Богодухновенность – это сверхъестественное, божественное озарение, которое, не уничтожая и не подавляя естественных сил человека, возводило его к высшему совершенству, предохраняло от ошибок, сообщало откровения. Благодаря этому Библия – не простой продукт человека, а как бы произведение Самого Бога.

Вот как писали о богодухновенности Писания мудрые мира сего:

- «Все Писание богодухновенно» (2 Тим.3:16);

- «Все Писания написаны не рабами, а Господом всех – Богом» (свт. Иоанн Златоуст);

- «Языком святых пророков и апостолов говорит нам Господь» (свт. Григорий Великий);

- «Когда усомнишься в истине какого – либо лица или события, описанного в Священном Писании, вспомни, что «все Писание богодухновенно есть», как говорит апостол, значит – истинно, и в нем нет вымышленных лиц, басней и сказок, хотя есть притчи, а не собственные сказания, где всякий видит, что идет речь приточная. Все слово Божие есть единая истина, целостная, нераздельная, и если ты признаешь за ложь какое-нибудь сказание, изречение, слово, то ты погрешаешь против истины всего Священного Писания, а первоначальная истина его есть Сам Бог» (св. прав. Иоанн Кронштадский).

Канонические и неканонические книги

В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические.

Дело в том, что в состав Библии вошли священные книги, написанные в различные эпохи разными авторами. Наряду с подлинными, богодухновенными книгами, появились в разные эпохи и не подлинные. Особенно много подобных сочинений появилось в первые века христианства на почве евионитства и гностицизма («Первоевангелие Иакова», «Евангелие Фомы», «Апокалипсис апостола Петра», «Апокалипсис апостола Павла»).

Необходим был авторитетный голос, ясно определяющий, какие из книг истинны и богодухновенны, какие только назидательны и полезны (не будучи в то же время богодухновенными) и какие прямо вредны и подложны. Такое руководство и дано было Христовой Церковью – столпом и утверждением истины – в ее учении о так называемом каноне.

По отношению к священным книгам название «канонические» указывает на то, что они как написанные по откровению от Св. Духа, содержат в себе непреложную истину и потому в своем содержании представляют неизменные правила веры и нравственности.

Термин «канон» довольно рано начали прилагать к тем Священным книгам, в которых по согласному преданию Церкви видели выражение истинного правила веры, образца ее.

Многие Отцы и учители древней Церкви проводили четкую границу между каноническими книгами Ветхого Завета (которые через посредство 70 толковников восходят к Св. Писанию древнего Израиля) и последующими добавлениями к переводу Семидесяти.

Свт. Афанасий Александрийский определяет «канонические» книги как «служащие источником спасения, в которых предуказуется учение благочестия». Окончательное же различие «канонических» и «неканонических» книг ведет свое начало со времени святого Иоанна Златоуста, блж. Иеронима и блж. Августина.

С этого времени «каноническими» называются те священные книги Библии, которые признаны всей Церковью в качестве богодухновенных, заключающих в себе правила и образцы веры; «неканоническими» — священные книги Библии, которые признаны хотя и назидательными и полезными (за что они и помещены в Библию), но не богодухновенными; «апокрифическими» («апокрифос» — скрытый, тайный) — совершенно отвергнутые Церковью и не вошедшие в Библию.

Следовательно, и в самой Библии не все книги имеют одинаковое значение и авторитет:

Канонические – богодухновенны, т.е. заключают в себе истинное слово Божие, написаны по откровению Святого Духа, содержат в себе непреложную истину и потому в своем содержании суть неизменные правила веры и нравственности.

Неканонические – хотя написаны благочестивыми мужами, но не богодухновенны и потому не могут служить во всем своем содержании неизменным правилом веры и нравственности и Церковью не внесены в список Священных богодухновенных книг.

Различение библейских книг на «канонические» и «неканонические» касается только Ветхого Завета, т.к. входящие в состав Библии новозаветные книги все признаются каноническими.

Количество книг канонических и неканонических.

Ветхозаветный канон (список Священных книг) создавался постепенно. Первым и главным собирателем священных книг воедино считают священника Ездру (V в. до Р. Х.). При содействии ученого Неемии, создателя обширной библиотеки, собравшего «сказания о царях, пророке Давиде и письма царей…» (2Мак. 2:13), Ездра пересмотрел и издал в одном составе все бывшие до него богодухновенные писания и включил в этот состав Неемиину книгу и книгу со своим именем. Еще жившие тогда пророки Аггей, Захария, Малахия были его сотрудниками. Со времени Ездры прекращают являться в еврейском народе богодухновенные пророки, и книги, вышедшие после этого времени (например, Сирах.), в список Священных книг не вносятся.

Но разделение ветхозаветных книг на канонические и неканонические было установлено иудейской общиной только после отвержения Иисуа Христа, после разрушения Иерусалима, на границе I и II веков по Р.Х. собранием иудейских раввинов в городе Иамнии в Палестине. Ими был установлен список в 39 книг (который они искусственно свели к 22 книгам – по числу букв еврейского алфавита, — соединив в одно книги Царств, Ездры и Неемии, 12 Малых пророков. Этот список был принят иудейской общиной и введен во все синагоги.

На протяжении всей истории формирования Библейского канона в Церкви велись споры касательно авторитета канонических и неканонических книг, их количества.

В настоящее время существуют три канона Ветхого Завета, отличающиеся по составу и происхождению:

- Иудейский канон (Танах), сформировавшийся до н. э. в иудаизме;

- Христианский канон, основанный на александрийской версии корпуса священных текстов иудаизма (Септуагинта) и принятый в Православной и Католической Церквях;

- Протестантский канон, возникший в XVI веке и занимающий промежуточное положение между первыми двумя.

Таким образом, неканонические книги: Товита, Иудифи, Премудрости Соломона, Премудрости Иисуса сына Сирахова, Послание Иеремии, Варуха, 2 и 3 книги Ездры, 1,2 и 3 Маккавейские книги и неканонические вставки: Молитва Манисии, царя иудейского (2 Пар. 36:24), 151 псалом, песнь трех отроков в книге Даниила (Дан. 3:24-90), повествование о Сусанне (Дан.13), история о Виле и Драконе (Дан.14) и сирийское окончание книги Иова (Иов.42:18) согласно православному определению не являются богодухновенными и не входят в канон Священного Писания Ветхого Завета.

Свт. Григорий Богослов (Назианзин): «Дабы не прельщен был ум твой чуждыми книгами… то прими, возлюбленный, это мое верное исчисление:

1) исторических книг древнейшей еврейской премудрости всех 12: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второз., Навин. И Судей, Руфь, 1-2 и 3-4 деяния Царств, Паралипом., Ездры;

2) стихотворных – пять: Иова, Псалтирь, Екклесиаст, Песнь Песней, Притчи Соломона;

3) пять книг духа пророческого: 12 Пророков – одна книга, Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила.

Предложил я 22 книги, еврейским буквам равночисленные.»

Неканонические же книги считали «чтимыми и святыми», но не более того.

Например, св. Иоанн Дамаскин в книге «О православной вере» «Премудрость Соломонову» и «Премудрость Сираха» называет книгами «прекрасными и очень полезными», но считает, что их нельзя поместить между каноническими, т.к. они «не находились в Ковчеге». Т.е. если их нет в еврейском каноне, значит не должно быть и в каноне Православной Церкви. Посему их нет и у св. Иоанна Дамаскина.

Но при отмеченном в православной восточной Церкви различии в авторитете канонических и неканонических книг Ветхого Завета, последние, считаясь «вне канона», всегда помещались в составе библейских списков.

Неканонические книги употреблялись и употребляются в православном восточном церковном богослужении. На них ссылались в цитатах святые отцы как на «Священное Писание».

Важно помнить, что неканонические книги нельзя путать с апокрифами – книгами вредного еретического направления, чтение которых запрещено христианам.

В катихизисе митрополита Филарета ветхозаветный канон ограничен еврейским каноном, а неканонические книги названы «полезными и назидательными» и назначены для чтения оглашенным. Согласно церковной практике, эти книги всегда помещались в славянских изданиях Библии (Геннадиевской, Острожской, Елизаветинской). Они есть и в русском Синодальном переводе, кроме изданий для Британского библейского общества.

Таким образом, по православной богословской системе состав книг Ветхого Завета выглядит следующим образом:

Канонические книги:

- Законоположительные: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие;

- Исторические: Книга Иисуса Навина, Судей и Руфь, 1-2 Царств, 3-4 Царств, 1-2 Паралипоменон, 1-2 Ездры книга Неемии, Книга Есфирь;

- Учительные: Книга Иова, Псалтирь в 150 псалмов, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней;

- Пророческие: Книги пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила, 12 Пророков.

Неканонические книги:

Книга Товита, Книга Иудифь, Премудрости Соломона, Книга Иисуса Сирахова, Послание Иеремии, Варуха, 1-3 Маккавеев, 3 Книга Ездры. А также признаны неканоничными некоторые отделы канонических книг: 151-й псалом, молитва Манассии (в конце 2 Паралипом.), Дан. 3:25-95 и 13-14 главы, Есфирь 1:1,2:13,3:17,4:1,8:13,10:3.

Неканонические книги Ветхого Завета также подразделяются по своему содержанию на исторические, учительные и пророческие. К историческим можно отнести книги Иудифь, Товит и книги Маккавейские. К учительным Премудрость Соломона и Премудрость Иисуса сына Сирахова. К пророческим Послание Иеремии и книгу пророка Варуха.

Указанное счисление, вполне совпадающее с еврейским каноном, составляет точный и логически правильный вывод из всего православно-отеческого учения о ветхозаветном каноне.

Положенный всегда в основу этого учения еврейский канон, не содержащий в себе и никогда не содержавший книг Варуха, Послания Иеремии, Маккавеев, несомненно, должен иметь преимущество перед счислениями некоторых отцов и соборов, принимавших эти книги в число канонических.

Краткое содержание неканонических книг

Книга Товита

По всей вероятности эта назидательная историческая повесть была написана около 200 года до Р.Х. в Палестине, что отчасти могут подтверждать кумранские находки. В 14 главах этой книги говорится о том, как один благочестивый израильтянин по имени Товит, автор этой книги, проживающий в Ниневии, вследствие своей болезни слепнет, а его сын Товия в сопровождении ангела Рафаила отправляется за получением отцовского долга в Раги Мидийские и по возвращении исцеляет своего отца.

Книга Иудифь

События, которые развиваются в ее повествовании – смерть Олоферна, ассирийского военноначальника, при осаде израильской крепости Ветелии от руки Иудифи, хитростью проникшей в ассирийский стан – скорее относятся 670 году до Р.Х., во время пленения иудеев ассирийцами при царе Манасии. Но можно ли это время считать временем написания книги, достоверно сказать нельзя. Скорее время написания эпоха Маккавеев – эпоха великого национального подъема, которой как нельзя лучше соответствует содержание книги.

2 и 3 Книги Ездры

Книги Ездры совершенно разные по своему происхождению книги, хотя и носят одно название – имя Ездры. Вторая книга Ездры появляется не позже I века по Р.Х. и ее оригинальным языком может быть только греческий, а автором вероятно еврей-эллинист. По своему содержанию она практически полностью заимствует повествования из 1 Ездры, книги Неемии и книг Паралипоменон. Девять ее глав начинаются с рассказа о последних иудейских царях, далее говорится о возвращении иудеев из плена и восстановлении храма при царях Кире и Дарии Гистаспе, и повествование заканчивается рассказом о внутреннем благоустройстве иудеев трудами Ездры.

Третья книга Ездры имеет два совершенно разных отдела: еврейский и греческий, время происхождения которых значительно расходится между собой. Первая – типичная постпленное мировозрение. «В Израиле, по представлению автора отдела, сосредоточен весь смысл мировой истории. Ради Израиля сотворен мир; его же исключительным достоянием будет благо будущего века… Задачей Мессии автор считает только освобождение избранного народа от чужеземного ига, истребление врагов Израильского народа и учреждение четырехстолетнего царства в Иерусалиме, где праведники будут наслаждаться не только духовными, но и чувственными благами». Автором этого отдела мог быть только некий еврей, проживавший либо в Палестине, либо в Александрии, что с точностью сказать нельзя. Вторая часть книги относится уже к кон. I века или нач. II века по Р.Х., поскольку автор уже знаком с Новозаветными Писаниями и новозаветной историей.

Маккавейские книги

Авторство всех трех книг не установлено, хотя на этот счет можно делать различные предположения. Автор первой книги, в которой говорится о гонении сирийского царя Антиоха Епифана, и о восстании священника Маттафии и его сыновей, особенно Иуде Маккавее, скорее всего палестинский еврей, написавший ее в промежуток от 134 по 63 год до Р.Х. Оригинальный язык скорее всего еврейский, сохранился только греческий перевод. Вторая принадлежит уже перу иудея-эллиниста – Иасона Киринейского, который пишет ее для александрийских евреев, чтобы пробудить в них сознание солидарности с их палестинскими собратьями. По своему содержанию она не дополняет, но скорее пересказывает содержание семи глав первой Маккавейской книги и относится к 124 году до Р.Х. Третья повествует о событиях более ранних, чем две предыдущих – положение иудеев при Птоломее IV, Филопаторе (221-203). Автор и время досконально неизвестны.

Книги Премудрости

Корпус Премудрости неканонических книг состоит из двух памятников, отвечающих всем нормам учительных книг – книга Премудрости Соломона и книга Премудрости Иисуса сына Сирахова.

Само наименование книги Премудрость Соломона как бы уже предполагает то, сам Премудрый царь является автором этой книги. И хотя это мнение было довольно широко распространено в древности, на самом деле оно ошибочно хотя бы потому, что оригинальный язык книги не еврейский, а греческий. Писатель хорошо знаком с греческой философией: учением Платона и эпикурейцев (2:1-6; 8:7,19,20). Предположительно время написания данной книги, состоящей из 19 глав, «в которых возвещается премудрость – истинное религиозно-нравственное ведение, как основа духовной жизни», в конце царствования Птоломея IV Филопатора в Египте. Место, следовательно, Александрия.

Пространная по своему содержанию – 51 глава – книга Премудрости Иисуса сына Сирахова уже своим наименованием не претендует на каноничность. Ее автор лицо небогодухновенное – Иисус сын Сираха, записавший наставления отца Сираха благочестивого старца Иисуса, - и тем самым не может уже претендовать на включение его произведения в канон Ветхого Завета. «Содержанием книги Премудрости Иисуса сына Сирахова служит учение о премудрости божественной в ее проявлениях в мире и человеке, и о богодарованной мудрости человеческой в применении к различным обстоятельствам и случаям жизни человека». Существуют два свидетельства о времени написания книги, которые содержатся ее тексте: 50 глава – упоминание первосвященника Симона Праведного, жившего около 290 г до Р.Х.; и по греческому прологу, составленному внуком писателя, который жил около 230 г до Р.Х. Время написания книги, следовательно, заключается между двумя этими датами.

Пророческие книги

При первом взгляде на книгу Послания пророка Иеремии сразу становится ясно, что она не принадлежит перу этого столь великого пророка. Это доказывает и то, что эта книга не встречается не только в еврейском каноне, но и в сирийском переводе Пешито и некоторых списках Септуагинты. Автор этой книги, который, находясь в Египте, адресует свое послание пленным собратьям с предостережением от идолопоклонства, скорее всего еврей-эллинист. Он использует имя пророка Иеремии для того, чтобы предать больший авторитет своему произведению.

Аналогично и книга пророка Варуха содержит массу сведений, которые прямо расходятся с книгой пророка Иеремии, другом и помощником которого был Варух, и с содержанием 4-й книгой Царств. Та книга написана в пятый год от разрушения Иерусвлима, то есть около 583 года до Р.Х. в Вавилоне для иудейских пленников, которых автор призывает к покаянию.

Выводы:

Неканонические книги Ветхого Завета, хоть и не считаются Церковью богодухновенными, не отвергаются ей. Они занимают достойное место в Библии, но не составляют ее канона. Они необходимы не только как источник Божественной премудрости, но и как основа для некоторых аспектов вероучения. Все святые Отцы считались с неканоническими книгами Ветхого Завета, видя в них достойное продолжение канона ветхозаветных книг, нередко включая некоторые из них в канон. Одним словом, с точки зрения православной Церкви неканонические книги тоже относятся к Священному Писанию хотя и содержат наряду с богооткровенными истинами частные взгляды авторов, что однако не препятствует их помещению вместе с каноническими книгами, имеющими несомненную печать богодухновенности.

Сам Христос Спаситель в Нагорной проповеди приводит, хотя и без ссылок, слова из книги Товита (ср. Тов. 4: 15 с Мф. 7:12 и Лк. 6:31, Тов. 4:16 с Лк. 14:13), из книги сына Сирахова (ср. 28: 2 с Мф. 6:14 и Мр 2:25), из книги Премудрости Соломоновой (ср. 3:7 с Мф. 8:43). Ап. Иоанн в Откровении берет и слова и образы книги Товита (ср. Отк. 21: 11-24 с Тов.8:11-18). У апостола Павла в посланиях к Римлянам (1:21), к Коринфянам (1 Кор. 1:20-27), к Тимофею (1 Тим. 1:15) есть слова из книги прор. Варуха. У ап. Иакова очень много общих фраз с книгой Иисуса сына Сирахова. Послание к Евреям св. ап. Павла и книга Премудрости Соломоновой так близки друг ко другу, что некоторые умеренно отрицательные критики считали их творением одного и того же автора.

Церковь Христова ценит неканонические книги, во-первых, как неисчерпаемый источник премудрости. Во-вторых, неканонические книги Премудрости содержат такие нравственные критерии взаимоотношения человека к Богу и ближнему, что они без преувеличения могут быть поставлены наравне с Новозаветными евангельскими заповедями. (Сирах 7:31-39; 8:1-22)

1) Ветхозаветный канон – собрание Священных богодухновенных ветхозаветных Писаний;

2) Как таковой Священный Сборник, ветхозаветный канон собирался и хранился священными богодухновенными мужами иудейской Ветхозаветной Церкви, существовал во множестве списков;

3) Окончание собрания ветхозаветного канона совпало со временем жизни Ездры, Неемии, пророка Малахии и Великой синагоги. Эти же мужи придали ветхозаветному канону его нынешнюю форму, порядок и состав;

4) В таком виде канон принимался иудеями палестинскими и александрийскими до появления христианства;

5) Иисус Христос и апостолы признавали ветхозаветные канонические книги богодухновенными и умолчали об авторитете и богодухновенности неканонических книг;

6) Православная восточная христианская Церковь с самого начала и до последнего времени руководствовалась в вопросе о каноне иудейским преданием и иудейским каноном. Неканонические книги не уравнивались в авторитете с каноническими и назначались для чтения оглашенным и для нравственного назидания. Но по авторитету они всегда ставились выше обыкновенных естественных произведений, помещались всегда в библейских списках и изданиях и считались неизменной частью Библии – Слова Божия.

7) Западная Римская Церковь издревле придавала неканоническим книгам равный авторитет с каноническими;

8) Протестантские общины ограничили ветхозаветный канон иудейским каноном, отвергли авторитет неканонических книг и изъяли их из состава Библии, особенно в изданиях Библейского общества.

|

|

.jpg)

.jpg)