-

17 Октябрь 202530 октября 2025 года, в четверг, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ, к 170-летию русского философа Льва Михайловича Лопатина выступает Алексей Павлович КОЗЫРЕВ, и.о.декана философского факультета МГУ, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой истории русской философии по теме: «Лев Лопатин - философ творческой причинности». Лопатин Лев Михайлович (1855 - 1920) - важнейший, но мало исследованный представитель русской философии эпохи Серебряного века, профессор Московского университета, председатель Московского психологического общества (1899-1920гг.), редактор журнала «Вопросы философии и психологии» (1886 - 1918 гг.)!

-

25 Сентябрь 20253 октября, в пятницу, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ выступает Илья Сергеевич ВЕВЮРКО , кандидат философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ, с презентацией его новой книги: «ТРЕТИЙ РИМ: 500 лет русской имперской идеи» . Приглашаем всех желающих! Вход – свободный! Адрес: улица Косыгина, 30; проезд: м. Воробьевы горы, Ленинский проспект, Октябрьская, Киевская, авт.297, ост. Смотровая площадка.

- Все новости

19 октября 2025 года

ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Неделя 19-я по Пятидесятнице

(2Кор.11:31–12:9; Лк. 7:11-16)

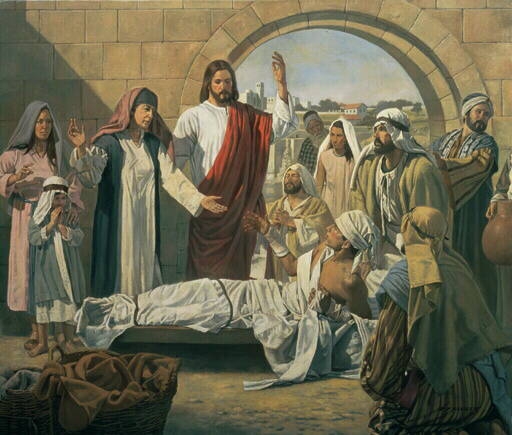

Воскрешение сына вдовы Наинской

_(1).jpg) |

Толкование воскресного Евангелия. Неделя 19-я по Пятидесятнице. Протоиерей Александр Шаргунов |

Евангелие святого апостола Луки, глава 7, стихи 11-16:

11 После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.

12 Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

13 Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

14 И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!

15 Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

16 И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

2-е послание апостола Павла к Коринфянам, Глава 11, стих 31 - Глава 12, стих 9:

31 Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу.

32 В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня;

33 и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.

1 Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

2 Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.

3 И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает),

4 что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

5 Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.

6 Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

7 И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

8 Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

9 Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки (Лк. 7:11–16)

.jpg) Лк.7:11. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.

Лк.7:11. После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.

Лк.7:12. Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

Лк.7:13. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

Лк.7:14. И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань.

Лк.7:15. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его: Иисус матери его.

Лк.7:16. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

Возвратив здоровье сотникову рабу даже заочно, Господь совершает еще новое чудо. Чтобы кто-нибудь не сказал: что же Он сделал нового над рабом; быть может, раб и не умер бы? — для этого Господь воскрешает мертвого, которого уже выносили. Не словом только Господь совершает чудо, но и одра касается, — чтобы мы познали, что Тело Его есть Тело жизни. Поскольку Плоть Его была собственной Плотью Слова, животворящего все, поэтому и сама животворит и разрушает смерть и тление. «Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить» , чтобы кто-нибудь не подумал, что он воскрешен призрачно. А то, что он сел и начал говорить, было признаком истинного воскресения. Ибо тело без души не может ни сидеть, ни говорить.

Под вдовой можешь разуметь и душу, лишившуюся своего мужа, то есть Слова Божия, всеявшего добрые семена. Сын ее — ум, умерший и выносимый вне города, вышнего Иерусалима, который есть страна живых. Потом Господь, умилосердившись, касается одра. Одр ума — тело. Ибо тело есть поистине одр, гроб. Господь, коснувшись тела, воскрешает ум, делая его юным и отважным. Юноша, то есть ум этот, садится и, воскрешенный из гроба греха, начинает говорить, то есть учить других, потому что, доколе он одержим бывает грехом, он не может учить и говорить. Ибо кто ему поверит?

Толковая Библия А.П.Лопухина. Толкование на 2-е Соборное послание Святого Апостола Павла к Коринфянам (2Кор.11:31–12:9)

2Кор.11:31. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу.

2Кор.11:32. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук.

Но Апостола, очевидно, по поводу его «немощей», враги его высмеивали. По-видимому, они обличали его пред Коринфянами в том, что он проявляет свою «немощь» или, иначе, слишком боится опасности и там, где никакой опасности нет. Так могло представляться несколько странным бегство Апостола Павла из Дамаска, когда он ушел необыкновенным образом из города – спустившись в корзине по городской стене. «Что за странный способ удаления для Апостола, который гордится тем, что он призван Самим Христом?» – могли говорить враги Ап. Павла. «И нужно ли было прибегать к такому поспешному бегству из Дамаска?» На эту насмешку Апостол отвечает, что опасность в то время для него предстояла самая серьезная. Жившие в Дамаске иудеи наняли одного арабского шейха, служившего у арабского царя Ареты, для того чтобы он захватил Павла и поступил с ним как ему казалось лучшим. От такого человека можно было Ап. Павлу ожидать всего дурного, и потому Ап. поспешил как можно скорее удалиться из Дамаска, не испытывая Бога, не защитит ли Он его каким либо чудесным образом. Значит, над Апостолом враги его смеялись неосновательно: он должен был скорее бежать из Дамаска. – В Деян.9:25 сказано, что Павел бежал не от арабского шейха, а от иудеев. Это показание однако легко примирить с настоящим объяснением самого Павла. Очевидно, иудеи были инициаторами в этом случае, а арабский шейх действовал только как их орудие.

Восхищение Апостола Павла до третьего неба и удручающий его ангел сатаны (1–10).

2Кор.12:1–10. Так как Коринфянам, конечно, хотелось иметь другие удостоверения в истинности апостольского достоинства Павла, помимо тех, о которых он говорил в предыдущей главе, т. е. хотелось каких-нибудь чудесных знамений от него, то Апостол теперь говорит о том необычайно чудесном обстоятельстве, какое имело место в его жизни четырнадцать лет тому назад. Он имел необычайное видение – восхищен был в рай и там видел то, что и пересказать нет возможности. И вообще он имел очень много откровений, так что Бог послал ему какую-то болезнь, для того чтобы Апостол не слишком превозносился в своих собственных глазах.

2Кор.12:1. Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

Ап. сознает, что самовосхваление ему не принесет пользы. Почему? Да потому, что он должен при этом, принимая во внимание желание Коринфян, говорить о чрезвычайных, бывших ему откровениях и видениях. Между тем среди читателей его послания всегда могут найтись такие люди, которые посмотрят подозрительно на этот рассказ Апостола и сочтут его человеком, склонным к простой экзальтации, способным принимать собственные фантазии за божественные откровения. Да, Апостолу хвалиться невыгодно! Но тем не менее он должен это сделать, так как в противном случае те же читатели могут сказать, что он гораздо ниже других проповедников, которые хвалились тем, что видели и слышали Самого Христа. Между «видениями» и «откровениями» есть некоторое различие. Первые предполагают собою откровение в символических образах и картинах, вторые – откровения в словесной форме.

2Кор.12:2. Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет [в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает] восхищен был до третьего неба.

Апостол говорит здесь о себе (ср. ст. 6 и 7), но говорит о как постороннем человеке по своей скромности, а отчасти и как исторический повествователь о совершившемся с ним событии. Это было четырнадцать лет до написания 2-го послания к Коринфянам, т. е. примерно в 44-м году, когда он собирался выступить на свое великое миссионерское служение (ср. Деян 11:26). Что это было за событие – этого не может ясно определить и сам Апостол: несомненно, что он находился в то время в состоянии пророческого экстаза и потому не отдавал себе отчета, участвовало ли его тело в вознесении его в рай или же он возносим был туда только в духе своем. Но все-таки это событие имело место! Что касается выражения «третье небо», то, очевидно, читателям оно было понятно – иначе Апостол дал бы при этом соответственное объяснение. Действительно, в иудейском предании говорилось о существовании трех небесных пространств: 1) облачного, 2) звездного или того, которое находится на высоте солнца, и 3) высшего, где находится престол Божий. Об этом делении неба несомненно говорил своим читателям ранее и Апостол Павел. Было еще у иудеев представление о семи небесах, но такого представления здесь несомненно не имел в виду Апостол, потому что в таком случае его вознесение до третьего неба – только, – еще не свидетельствовало бы о его чрезвычайном возвышении.

2Кор.12:3. И знаю о таком человеке [только не знаю – в теле, или вне тела: Бог знает],

2Кор.12:4. что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

Повторив, что он не знает о своем состоянии, в каком он находился во время этого восхищения или перенесения на третье небо, Ап. все-таки с уверенностью говорит, что он, достигнув третьего неба, очутился в раю, т. е. в месте непосредственного присутствия Бога. В таком смысле слово «рай» (ό παράδεισος) употребляется иногда и в Ветхом Завете (Иез.28:13, 31:8 и сл.) и в Новом (Откр 2:7), а также очень часто в талмудической литературе. – «Неизреченные слова» – правильнее: «которых нельзя сказать человеку или человеческим языком». Апостол, очевидно, имеет здесь на виду те хвалы, какие в раю возносятся Богу устами ангелов и святых. Такой хвалы не может произнести своими устами смертный («пересказать» – выражение не совсем точное).

2Кор.12:5. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.

«Таким человеком», т. е. самим собою, поскольку он удостоен прославления от Бога, он, Апостол, хочет или может похвалиться. Но в себе самом, как именно известной личности, он видит только одни немощи. В самом деле, в тех видениях и откровениях, какими он был прославлен, он не участвовал своими силами: как и пророки, он в это время был только воспринимателем откровения.

2Кор.12:6. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

Ап., однако, считает нужным заметить, что у него есть другие основания хвалить себя – только он не хочет всего говорить из боязни (Ап. говорит очевидно с иронией), чтобы Коринфяне не поставили его в своем мнении слишком уже высоко! Пусть они составляют о нем мнение только на основаниях того, что знают о его деятельности в их городе и окрестных областях.

2Кор.12:7. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился.

Откровения, полученные Павлом, были так необычайны, что могли заставить его возгордиться. И вот, для спасения его от гордости, Бог послал ему болезнь, которая часто напоминала ему о том, что он – слабый, немощной человек. Болезнь эту Апостол называет «жалом в плоть», «ангелом сатаны». Первое выражение (σκόλοψ τη σαρκί) означает собственно острую терновую колючку, которая проникла глубоко в самое мясо, а не зашла только чуть-чуть под кожу (ср. Иез 28:24), и, след., служат обозначением очень болезненного состояния Апостола. Второе выражение (άγγελος σατάν) указывает на особого служителя сатаны, который был послан Апостолу, с соизволения Божия, как спутник постоянно его сопровождавший. Этот «ангел сатаны» должен был «удручать» Апостола – точнее: ударять его прямо в лицо кулаками (κολαφίζειν) и тем мучить. Он постоянно находился при Апостоле, как показывает то обстоятельство, что Ап. просил Бога «удалить» его (ст. 8). По-видимому, это была болезнь, но что это была за болезнь – Ап. этого не объясняет, так как очевидно читателям послания она была известна. Несомненно, что это не было внутренним состоянием Апостола, а чем-то внешним, что Коринфяне могли наблюдать – иначе, Апостол не употребил бы такого выражения как «ударять кулаками в лицо». След. здесь нельзя видеть каких либо искушений плотского характера (мнение блаж. Иеронима) или преследования со стороны противников (мнение И. Злат.), или мучительных воспоминаний о прежней жизни (Мосгейм). Остается еще мнение (св. Амвросия), что здесь разумеются гонения и даже телесные повреждения, каким подвергался иногда Ап. Павел от преследователей своих. Но об этих гонениях Ап. уже сказал в 11-й главе, а здесь, очевидно, он хочет указать на что-то новое. Поэтому всего правильнее видеть здесь обозначение постоянно мучившей Апостола болезни.

Что касается того, какая это болезнь, об этом существуют разные мнения. Одни говорят, что это была эпилепсия, другие видят здесь гнойное воспаление глаз, которое часто возобновлялось у Апостола, третьи смотрят на эту болезнь как на обострявшуюся по временам неврастению. Что касается первого мнения, то его нельзя принять потому, что припадки эпилепсии не оставляют после себя даже воспоминания у страдающих этою болезнью, а Павел говорит о своей болезни как о мучительной занозе, как о такой, удары которой он больно чувствовал. Болезнь глаз (на которую некоторые находят намек еще в Гал.4:15, также нельзя здесь разуметь, потому что Ап. представляет болезнь свою как нечто сразу его поражающее (удары кулаком). Вероятнее всего, поэтому, предположение, что здесь разумел Апостол острые приступы неврастении, которая неожиданно делала его бессильным и безвольным и именно тогда, когда ему приходилось публично выступать как проповеднику Евангелия. Болезнь эта была послана Апостолу в известное определенное время (εδόθη – аорист, указывающий на такой определенный момент в прошедшем) и по всей вероятности тогда, когда он стал удостаиваться чрезвычайных откровений от Бога. Ап. называет эту болезнь «ангелом сатаны» или в общем смысле, как нечто стоявшее ему преградою на его дороге (в таком смысле слово «сатана» Христос употребил об Ап. Петре см. Мф 16:23) или же имея в виду деятельность диавола, который старается причинять телесные мучения людям (Мф.12:22 и сл.; ср. Иов.1:6 и сл.).

2Кор.12:8. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

2Кор.12:9. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

Когда эта болезнь обнаружилась в Апостоле как хроническая, Апостол стал просить Господа об избавлении от нее. Он обращался к Господу с молитвой три раза – во время наиболее сильных ее приступов: более он не посмел докучать Господу, потому что, после третьего молитвенного обращения Павла, Господь объяснил ему в откровении, что благодать, данная Павлу, поможет ему достигать своих целей, не смотря на преграды, какие ставит ему в его деятельности неотвязчивая болезнь. Под Господом здесь Ап. разумеет Христа, как видно из последних слов рассматриваемого 9-го стиха: «чтобы обитала во мне сила Христова». – «Сила Моя совершается в немощи». Христос не нуждается в особо сильных духом и телом людях для того, чтобы Евангелие Свое распространить по всей вселенной: Его сила действует в Им посланных на проповедь Евангелия людях. Поэтому теперь и Апостол хочет хвалиться своими слабостями, потому что ему, значит, больше можно ожидать благодатной помощи от Христа.

СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ

(Лк. 7:11-16)

Протоиерей Павел Великанов

Картина, которую описывает нам евангелист Лука, драматична до предела. Это не просто похороны – что само по себе – уже трагедия. Это ещё и единственный сын у матери. Да и сама мать к тому же – вдова, без каких либо шансов на новую семейную жизнь. Вот почему евангелист и обращает наше внимание на то, что «много народа шло с нею из города». Такому горю не посочувствовать может только совсем бездушный человек.

Согласно закону Моисея, умершего следовало похоронить вскоре после смерти – то есть возможность провести какое-то время рядом с почившим отсутствовала в принципе. Жестоким росчерком пера смерть вычёркивала человека из жизни – и этот пробел начинал кричать во весь голос в душах близких родственников. Нетрудно догадаться, какие помыслы роились в головах тех, кто шёл в этой погребальной процессии. А что происходило в душе самой матери – просто страшно представить. Всё рухнуло. Последняя, единственная надежда, за которую она держалась – рассыпалась в прах. Жизни больше нет. В таком состоянии люди уже даже не то, чтобы громко и надрывно плачут: они просто несут потерянное и ставшее безликим лицо, по которому небыстрой струёй текут слёзы. Увидев её, Спаситель говорит лишь одно слово: «Не плачь!» Такой призыв не мог не остаться незаметным для окружающих – в силу своей полной абсурдности и неуместности. Как тут не плакать, когда несут твою последнюю надежду похоронить в холодном каменном гробу? Наоборот, любой из нас сказал бы точно противоположное: плачь, плачь больше, надо выплакать всю свою боль и горе, чтобы они не разорвали твою душу безутешной скорбью! «Не плачь» – и после этого призыва Иисус прикасается к одру с юношей, процессия останавливается, никто ничего не понимает, в чем дело. Ведь с точки зрения иудаизма сам факт прикосновения к одру покойного тотчас делало человека нечистым – то есть зачем-то Иисус – сознательно и совершенно произвольно совершил самое тяжёлое ритуальное осквернение – которое дозволялось только самым близким родственникам усопшего. Но Ему-то это зачем – это же совершенно чужие, незнакомые Ему люди?

Процессия замирает. В воздухе повисает тишина. И в этой пустоте звучат слова Иисуса: «Юноша, тебе говорю, встань!» Не молитва о воскрешении, не плач от скорби, не слова утешения – а простые до предела повелительные слова: а ну, вставай давай! К ужасу окружающих мертвец садится – и начинает говорить! Да, конечно, он уже не мертвец, он ожил – Иисус отдаёт его матери – и великий страх накрывает всех, кто был рядом. Такой власти они ещё отродясь не видели!

Зачем надо было Иисусу совершать ритуальное преступление – касаться рукой одра с мертвецом? Конечно, можно предположить, что так было проще всего остановить процессию. Но едва ли только это было главной причиной. В этом глубоко символическом действии нам открывается удивительная истина: для Бога скверн не существует. Нет такого греха, нет такого преступления, нет такой лютой ненависти или же уничтожающей всех и вся страсти, прикоснуться к которой Бог погнушался бы – чтобы явить Свою силу, Свою власть и любовь. К Нему ничего прилипнуть не может: Он – Свят. И Его любовь в том и проявляется, что Он любит нас безусловно – переступая через нашу человеческую подлость и ограниченность, самодовольство и пустоту – потому, что видит под всей этой грязью ту самую драгоценную жемчужину, которая есть в каждом из нас.

Вот чему и мы должны учиться у нашего Бога и Спасителя: уметь ради блага ближнего прорываться сквозь всё наносное и человеческое к той самой глубине души, на которой всегда отражается Бог!

***

Священник Стефан Домусчи

В сегодняшнем чтении мы слышим очень трогательную историю о том, как Христос, сжалившись над вдовой, воскресил ее единственного сына.

Ни для кого не секрет, что сегодня тема смерти табуирована и серьезный вдумчивый разговор о ней почти не возможен. Конечно, это не значит, что никто о смерти не думает, но общество в целом старается жить так, как будто ее нет, закрываясь от нее образами успешности, комфорта и развлечений как завесой. В то же время, в жизни каждого человека, даже если он боится и избегает этой темы бывают минуты, когда его самозащита слабеет и он оказывается готов посмотреть на проблему всерьез. Часто это происходит в момент утраты, когда теряя близкого, он понимает свою собственную смертность, беспомощность и беззащитность перед миром.

На самом деле, современный человек почти не может себе представить, насколько он привык к мысли, что способен благодаря науке менять жизнь, способен лечить болезни, предупреждать природные явления, делать жизнь удобнее и безопаснее. При этом, еще сто лет назад, когда не было антибиотиков, болезни, которые сегодня кажутся обычными уносили тысячи жизней. Причем особенно это касалось детей. Если мы попробуем это осмыслить, мы увидим, что восприятие смерти как чего-то неизбежного и от человека совершенно независящего, у людей древности было гораздо сильнее. Ведь только подумать, без современной диагностики смерть воспринималась как просто данность, потому что человек просто умирал… И в случае ненасильственной смерти почти невозможно было понять ее причину.

И все же, несмотря на всю неизбежность и привычность смерти, она все равно всегда воспринималась как враг, который хотя и неизбежен, но которого не должно быть и который, вместе с болезнями всеми страданиями, должен быть побежден. После грехопадения смерть стала законом на земле, она стала естественным следствием ухода от источника жизни. Но Бог смерти не творил, ее сотворили люди. Как известно история стала развиваться так, что в своем выборе они утвердились, но Он остался верен своему первоначальному замыслу.

И вот сегодня мы слышим историю, из которой очевидно, что Бог не хочет смерти и жалеет человека, мир которого ею наполнен. Именно поэтому Он пришел, для того чтобы своей смертью победить нашу смерть и дать нам возможность новой жизни. Он ничего не спрашивает у вдовы, не ждет проявления ее веры, не требует никаких подвигов и жертв. Он делает это не потому что, что из чуда надо вынести какой-то урок, но просто потому что жалеет ее.

Человек существо мыслящее, ему свойственно пытаться все понять и объяснить логически. Однако он часто забывает, что ему не открыты ни человеческие сердца, ни Божий промысел о мире. Делая выводы о тех или иных событиях в жизни других на основании своего ограниченного знания люди не задумываются, что могут сделать им больно, могут ошибиться, могут погрешить против Бога и Его правды в мире.

Смотря на Христа, который не стал объяснять вдове, потерявшей единственного сына, что она наказана за те или иные грехи… не стал оправдывать смерть ее сына высокими целями, мы так же во всех бедах этого мира, должны в первую очередь сочувствовать и сострадать ему. А если и думать о возможной связи грехов и трудностей, которые выпадают на нашу долю, то только обратившись к своей собственной жизни и своему собственному сердцу.

***

Священник Дмитрий Барицкий

Сложно представить более печальную картину, чем та, которую сегодня изобразил Евангелист Лука. Перед нами похоронная процессия. Женщина, которая уже однажды потеряла любимого человека, овдовела, теперь вынуждена проститься с единственным сыном, со своей последней надеждой и поддержкой. На специальных плетеных носилках тело ребенка выносят из города, чтобы похоронить его в семейном склепе, небольшой пещере, где уже, видимо, покоятся останки его отца. Кто-то несет благовонные масла, которыми будут умащивать труп, чтобы хоть на некоторое время нейтрализовать запах разложения; у кого-то в руках погребальные пелены, в которые будет завернуто тело. Причитания плакальщиц, которые по восточному обычаю идут во главе шествия, смешиваются с рыданиями матери и близких. Во всей это сцене со всей силой сконцентрирована тяжкая, беспросветная скорбь и тоска.

Вот что открылось взору Христа, Который приближается к городу во главе другой процессии. Боль матери до такой степени тронула Его сердце, пробудило в нем такую жалость, что Он совершает чудо, воскрешает мальчика. Это очень примечательно. Ведь Его никто не просил этого делать. Иными словами, здесь нет проявления веры человека, как мы видим это в других сценах исцелений и воскрешений. Господь совершает чудо исключительно по Своим побуждениям. Он не связан человеческим неверием. Оно не может ограничить Его любовь и милость к человеку.

Это поразительно и по другой причине. Еще у стоиков, древних философов, мы находим очень логичное умозаключение: бог не способен чувствовать. Действительно, человеческому рассудку, с этим трудно поспорить. Ведь если кто-то может вызвать у бога какие-то чувства, например, радость или печаль, то в каком-то смысле он оказывает на него влияние, следовательно, получает над ним власть. Но это же абсурд! Как кто-то может получить власть над богом? Поэтому, говорили стоики, бог безразличен к человеку и его тяготам. Он скорее напоминает прекрасную, но холодную мраморную статую, которой дела нет до происходящего вокруг.

Бог христиан иной. Как всякую живую личность, Его невозможно описать при помощи абстрактных рациональных схем. Вопреки всякой логике и законам рассудка, Он выбирает свободно сострадать нам. В отличие от бессердечного бога стоиков, Христос не боится открыться людям: всякая наша скорбь находит отзвук в Его сердце. И каждое Его чудо, в основе которого лежит любовь к человеку, – яркое тому свидетельство. Спаситель не боится проявлять к человеку жалость до такой степени, что в итоге даже вручает ему власть над самой Своей жизнью. Его способность открыться человеку, сострадать ему, желание разделить с ним его участь простираются так далеко, что совсем скоро Его самого точно так же, как сына наинской вдовы, понесут измученного и истерзанного за стены города, чтобы похоронить в пещере. Так же над ним будет плакать Его Мать, потерявшая единственного Сына.

Кто-то скажет: печальна участь праведника. Вот и помогай после этого людям. Увы, это очень недальновидная философия. Ведь лишь благодаря подобному жертвенному небезразличию еще стоит наша жизнь. Лишь потому, что кто-то способен позволить своему сердцу откликнуться на страдания человека, не обращая при этом внимания на риск потерять из-за своих благородных чувств свободу и саму жизнь, еще возможна победа над смертью. Лишь тот, кто пойдет по этому пути подобно Христу в итоге обретет воскресение и сможет поделиться этой радостью с другими.

ПРОПОВЕДЬ ДНЯ

О наинской вдове и царе Давиде

(Лк. 7:11-16)

Протоиерей Вячеслав Резников

Когда Господь приблизился к воротам города Наина, из них «выносили умершего, единственного сына матери, а она была вдова». Так, навстречу друг другу шли две процессии: и за Иисусом «шли многие из учеников Его, и множество народа»; и за покойником и его матерью «много народа шло… из города».

Вот эти две процессии соприкоснулись своими главами: впереди одной – Иисус Христос, впереди другой – мертвец. И разве могли они так и разминуться? Даже если бы Иисус был просто одним из очередных учителей человечества, Он все равно не имел бы права обойти смерть, эту главнейшую проблему человеческой жизни. Он все равно должен был остановиться и сказать на эту тему хотя бы несколько слов. Только разве бедной вдове нужно философское осмысление смерти? – Ей нужен ее единственный сын! И только Сам Бог мог его вернуть. И Иисус «подошед, прикоснулся к одру». «Несшие остановились». «И Он сказал: юноша! Тебе говорю: встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой».

Но прежде чем вернуть сына, Господь потребовал от вдовы: «не плачь»!.. Зачем бы это? Верни сына, и плач сам претворится в радость. Но Господь, ранее сказавший «блаженны плачущие» (Мф.5:4), теперь сказал так. Потому что «естественные», «природные» люди, которых Господь называет «язычниками», и плачут и радуются не так, как Божьи люди. Вдова лишилась сына, и – неутешно плачет.

А вот, что рассказывает Писание о царе и пророке Давиде. Когда у него заболел ребенок, то «молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и уединившись», лежал на земле. «На седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что умер младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы уговаривали его, и он не слушал голоса нашего; как же скажем ему: «умерло дитя»? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали Давиду: умерло. Тогда Давид встал с земли, и умылся, и помазался, и переменил одежды свои, и пошел в дом Господень и молился. Возвратившись домой, потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги: что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты постился и плакал; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб»? Но на самом деле – как все просто: «доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне» (2 Цар.12:16-23).

Секрет в том, что Давид знает, что есть Бог. А кто этого не знает, тот в оцепенении, с ужасом глядит в разинутую пасть смерти. Когда же ее челюсти смыкаются над кем-то из ближних, – предается безмерной печали. И в этом отчаянии есть нечто богохульное. Человек вопит: да будет воля моя! не принимаю Твоей воли!.. А это пресекает возможность дальнейшего взаимодействия с Богом. Господь же и от свидетелей других воскрешений требовал веры. И Иаиру говорил: «не бойся, только веруй»! И – Марфе, перед воскрешением Лазаря: «не сказал ли Я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию» (Ин.11:40)?

Так что если мы хотим участвовать в грядущем воскресении мертвых и принять воскресшими наших родных и близких, то расставаясь с ними на время, мы должны хоть в какой-то мере услышать это властное «не плачь», сказанное нашим Господом Иисусом Христом, владычествующим над живыми и мертвыми.

Церковный календарь. 19 октября 2025 года

Читаем Евангелие. 19 октября 2025 года

Читаем Апостол. 19 октября 2025 года

АПОСТОЛ ФОМА ⧸ СВЯТОЙ ДНЯ

Мульткалендарь. 19 октября. Святой апостол Фома

День ангела. 19 октября

Этот день в истории. 19 октября

|

|

.jpg)

.jpg)

.JPG)

.JPG)