-

26 Апрель 202529 апреля, во вторник, в 18.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ выступает ЛЕГА Виктор Петрович, кандидат богословия, выпускник МФТИ и философского факультета МГУ, доцент ПСТГУ, МФТИ, МГЛУ, МДА и СДА, с последней лекцией цикла «Доказательства бытия Бога в философии и науке» по теме «Телеологическое доказательство божественного бытия». Приглашаем всех желающих! Вход - свободный! Адрес: Косыгина, 30; метро Воробьевы горы, Ленинский проспект, Октябрьская, Киевская, авт. 297, ост. Смотровая площадка.

-

21 Апрель 202525 апреля, в пятницу, в 19.00 в Лектории на Воробьевых горах храма Троицы и МГУ, в рамках лекционного цикла «Христианство и мировая культура» выступает: Ассоль Олеговна МИТИНА , музыковед, кандидат искусствоведения, преподаватель Академического музыкального училища при Московской государственной консерватории, автор статей в Большой российской энциклопедии, по теме: " ХРИСТИАНСТВО В ЖИЗНИ И МУЗЫКЕ И.С. БАХА " ( к 340-летию композитора ). Приглашаем всех желающих. Вход - свободный. Адрес улица Косыгина, д. 30. Проезд: метро Воробьевы горы, Ленинский проспект, Октябрьская, Киевская, авт. 297, ост. Смотровая площадка

- Все новости

21 июля 2020 года. КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

.jpg)

ЧТЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Вторник 7-й седмицы по Пятидесятнице

(1Кор.6:20–7:12; Мф.14:1–13)

Евангелие святого апостола Матфея, глава 14, стихи 1-13:

1 В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе

2 и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.

3 Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,

4 потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.

5 И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка.

6 Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду,

7 посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.

8 Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.

9 И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,

10 и послал отсечь Иоанну голову в темнице.

11 И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.

12 Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его; и пошли, возвестили Иисусу.

13 И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком.

1-е послание апостола Павла к Коринфянам, Глава 6, стих 20 - Глава 7, стих 12 :

20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.

1 А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины.

2 Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа.

3 Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу.

4 Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена.

5 Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим.

6 Впрочем это сказано мною как позволение, а не как повеление.

7 Ибо желаю, чтобы все люди были, как и я; но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе.

8 Безбрачным же и вдовам говорю: хорошо им оставаться, как я.

9 Но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться.

10 А вступившим в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с мужем, -

11 если же разведется, то должна оставаться безбрачною, или примириться с мужем своим, — и мужу не оставлять жены своей.

12 Прочим же я говорю, а не Господь: если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее;

Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Матфея

.jpg) (Мф. 14:1-13) Мф.14:1. В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе

(Мф. 14:1-13) Мф.14:1. В то время Ирод четвертовластник услышал молву об Иисусе

Мф.14:2. и сказал служащим при нем: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им.

Этот Ирод был сын Ирода, избившего младенцев в Вифлееме. Отсюда уразумей гордость деспотической жизни. Вот спустя сколько времени Ирод услыхал о деятельности Иисуса! Могущественные лица не скоро узнают об этом, так как они не обращают внимания на сияющих добродетелью. Он, по-видимому, боялся Крестителя; поэтому решился говорить не с кем-либо другим, но с отроками, то есть с рабами. Так как Иоанн при жизни не сотворил чудес, то Ирод подумал, что он по воскресении получил от Бога и этот дар – дар творить чудеса.

Мф.14:3. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего,

Мф.14:4. потому что Иоанн говорил ему: не должно тебе иметь ее.

Мф.14:5. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его считали за пророка.

В предыдущих повествованиях относительно жизни Иоанна Матфей не упоминал об этом, потому что его целью было описать только относящееся ко Христу. Он и теперь не упомянул бы, если бы это не относилось ко Христу. Иоанн изобличал Ирода, как имевшего противозаконно жену своего брата. Закон повелевал брату взять жену брата в том случае, если тот умирал бездетным. Здесь же Филипп умер не бездетным, ибо у него была дочь, которая плясала. Некоторые говорят, что Ирод отнял и жену, и тетрархию, когда Филипп был еще жив. Но так или иначе, сделанное им было противозаконно. Ирод, не боясь Бога, боялся народа, потому и удерживался от убийства, но дьявол представил ему удобный случай.

Мф.14:6. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала пред собранием и угодила Ироду,

Мф.14:7. посему он с клятвою обещал ей дать, чего она ни попросит.

Мф.14:8. Она же, по наущению матери своей, сказала: дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя.

Смотри, какое бесстыдство! Царевна пляшет! И чем лучше пляшет, тем хуже, ибо стыдно царевне делать что-либо непристойное с хитростью. Смотри и на другое безрассудство Ирода. Он поклялся дать царевне, чего бы она ни попросила, если хорошо пропляшет. Но если бы голову твою попросила, дал бы ли ты ее? «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна». Для чего прибавила «здесь»? Опасалась, чтобы Ирод, одумавшись, не раскаялся впоследствии. Поэтому торопит Ирода, говоря: «дай мне здесь».

Мф.14:9. И опечалился царь, но, ради клятвы и возлежащих с ним, повелел дать ей,

Мф.14:10. и послал отсечь Иоанну голову в темнице.

Мф.14:11. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей.

Мф.14:12. Ученики же его, придя, взяли тело его и погребли его;

Опечалился по причине добродетели, ибо и враг удивляется добродетели. Однако в силу своей клятвы дает бесчеловечный дар. Узнаем же отсюда, что лучше преступить клятву, чем по причине клятвы сделать что-либо нечестивое. Тело Крестителя погребено было в Севастии Кесарийской, а честная его глава сначала положена была в Емесе.

и пошли, возвестили Иисусу.

О чем возвестили Иисусу? Не о том, что Иоанн умер, ибо повествование относительно Иоанна распространилось всюду, но что Ирод его считает за Иоанна.

Мф.14:13. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один;

Иисус уходит по причине убийства Ирода, научая и нас не подвергаться опасностям; уходит также и для того, чтобы не думали, что Он воплотился призрачно. Ибо если бы Ирод овладел Им, то он сделал бы попытку погубить Его, и если бы Иисус в этом случае исхитил Себя из среды опасностей, потому что не пришло время смерти, то сочли бы, что Он – привидение. Итак, вот почему Он уходит. «Уходит в пустынное место», чтобы сделать там чудо над хлебами.

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года

Дошел слух о делах Господа до Ирода; он при этом тотчас и заключил: это Иоанн воскрес. Мало ли что можно было при этом подумать! А между тем он ни о ком не подумал, как только об Иоанне. Кто же это дал такое направление его мыслям? Совесть. От нее не спрячешь бессовестных дел, суда ее ничем нельзя поправить. Обезглавливая Иоанна, Ирод присвоял себе право на то, и другие не отрицали такого права, а совесть заговорила свое, и речей ее не мог он заглушить ничем. Вот ему и видится Иоанн. Сколько знаем мы подобных сказаний, что совесть преследует грешника и живописует ему предмет и дело греха так, что он видит их даже вне! Стало быть, есть в нас голос, который мы должны признать не нашим голосом. Чьим же? Божиим. От кого естество наше, от того и голос. Если он Божий, то должно его слушать, ибо тварь не смеет поперечить Творцу. Голос этот говорит, что есть Бог, что мы от Него состоим в полной зависимости и потому не можем не питать в себе благоговейного страха Божия; имея же его, мы должны исполнять волю Божиею, которую совесть и указывает. Все это составляет слово Божие, написанное в естестве нашем, читаемое и предлагаемое нам, и мы видим, что люди всех времен и всех стран слышат это слово и внимают ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду слушают совесть и чают будущей жизни. Это только ныне как-то в моду вошло не признавать этих истин. Так поступают натуралисты, по-русски – естественники; значит, естественники проповедуют противоестественное учение.

Дошел слух о делах Господа до Ирода; он при этом тотчас и заключил: это Иоанн воскрес. Мало ли что можно было при этом подумать! А между тем он ни о ком не подумал, как только об Иоанне. Кто же это дал такое направление его мыслям? Совесть. От нее не спрячешь бессовестных дел, суда ее ничем нельзя поправить. Обезглавливая Иоанна, Ирод присвоял себе право на то, и другие не отрицали такого права, а совесть заговорила свое, и речей ее не мог он заглушить ничем. Вот ему и видится Иоанн. Сколько знаем мы подобных сказаний, что совесть преследует грешника и живописует ему предмет и дело греха так, что он видит их даже вне! Стало быть, есть в нас голос, который мы должны признать не нашим голосом. Чьим же? Божиим. От кого естество наше, от того и голос. Если он Божий, то должно его слушать, ибо тварь не смеет поперечить Творцу. Голос этот говорит, что есть Бог, что мы от Него состоим в полной зависимости и потому не можем не питать в себе благоговейного страха Божия; имея же его, мы должны исполнять волю Божиею, которую совесть и указывает. Все это составляет слово Божие, написанное в естестве нашем, читаемое и предлагаемое нам, и мы видим, что люди всех времен и всех стран слышат это слово и внимают ему. Повсюду веруют в Бога, повсюду слушают совесть и чают будущей жизни. Это только ныне как-то в моду вошло не признавать этих истин. Так поступают натуралисты, по-русски – естественники; значит, естественники проповедуют противоестественное учение.

СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ

(Мф.14:1–13)

Протоиерей Александр Шаргунов

Господь показывает нам тайну беззакония, раскрывающуюся в истории человечества. На этом пьяном пиру с главой Предтечи на блюде, мы не можем не видеть присутствия самого диавола со всей его жестокостью, гнусностью и бесстыдством. Это сатанизм, который не отрицает существования Бога. Обратите внимание, что Ирод не является человеком неверующим. Он верит в воскресение мертвых. Слыша о проповеди Спасителя, он, преследуемый совестью, еще несожженной до конца, высказывает такое, может быть, суеверное предположение: «Это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Он знал, что Предтеча был «человек праведный и святой», как сказано в другом Евангелии, и с удовольствием слушал его проповедь. В каждом человеке присутствует тайна благочестия и тайна беззакония. Идет борьба Бога и диавола за каждую душу. Эта борьба с течением истории становится все более напряженной, и от нас требуется все большая бескомпромиссность и решительность в следовании за Христом. Ирод слушается Предтечу, когда это ему ничего не стоит, но не хочет оставить свой самый главный грех.

Господь посылает впереди Себя лучшего из людей, чтобы показать, что такое жизнь и что такое смерть. Иоанн Предтеча – больший из всех когда-либо рожденных женами, потому что он первый увидел тайну Пресвятой Троицы, тайну Бога. И он первый в полноте свидетельствует о том, что правда и истина неотделимы друг от друга. Предтеча голову свою готов положить, чтобы показать святость заповеди Божией.

Какой грех привел к смерти этого величайшего из пророков? Грех разврата и супружеской измены. Наступит время, когда предательство и блуд станут самыми распространенными из всех грехов, какие существуют. И спастись смогут только те, кто готов будет кровь свою пролить за заповедь Божию. То, что слышит Ирод: «тебе не должно иметь ее», относится к каждому человеку. То, что не должно совершать всем людям, не должно совершать и великим мира сего. Не существует никаких преимуществ для какого-либо человека в возможности нарушить закон Божественный или человеческий.

Перед нами обыкновенная, как будто, житейская история. Кто участники этого события? Во-первых, Иродиада, названная по имени Ирода, женщина необыкновенно развращенная. Нет ничего лучше в мире, чем добрая и целомудренная женщина. И нет ничего ужаснее, чем женщина злая и порочная. В женском естестве есть особая восприимчивость к добру и злу. Женщины наиболее отзывчивы к таинственной стороне жизни, и, по слову стихотворца, «белые платочки тихие поддерживают храмов своды». Но горе тому народу, в котором женщины развращены. Он обречен на гибель.

И вот мы видим Иродиаду, исполненную злобной мести к Предтече, который обличил ее в нечестии. Эта женщина ни перед чем не остановится, чтобы осуществить свою месть. Ужаснее всего, что она готова привлечь для исполнения своих гнусных замыслов собственную дочь. Что можно сказать о родителях, которые готовы запятнать каким угодно грехом собственных детей только для того, чтобы достигнуть своих целей?

И вот ее дочь Саломия – юная девушка, которая отличается особенным бесстыдством. Она – царская дочь, а танцует как блудница. Ее танец исполнен сатанинского блеска, который делает привлекательным самый мерзкий грех. Но мать не только не останавливает, но даже поощряет ее. Как все это нам знакомо! Что происходит сегодня с нашими детьми? С одной стороны, государство, невзирая на протесты родителей, развращает детей через средства массовой информации, через телевидение, через школу. А с другой стороны, так глубока развращенность самих родителей, что они не жалеют своих собственных детей и готовы подталкивать их на грех.

Мать наслаждается предельным бесстыдством своей дочери, и отец в восторге. Опьянев от пира в день своего рождения, он клянется дочери, что даст ей все, что она ни попросит, даже до полцарства. И вот в поступке этого слабого безвольного человека раскрывается еще один характерный и опасный, в особенности для нашего времени, грех. В чем он заключается? Ирод хочет во что бы то ни стало сдержать свое слово. Хотя он прекрасно понимает, что то, что он легкомысленно обещал своей дочери, не думая о том, что она попросит, на самом деле не идет ни в какое сравнение с ее желанием. Он больше боится гнева своей жены, чем попрания Божественного закона. Его больше страшат насмешки его так называемых друзей, чем голос совести, который будет всю жизнь обличать его. Он принадлежит к числу людей, которые могут твердо стоять на своем, зная при этом, где правда и где ложь. И эта твердость – признак не силы его, а слабости. Злые обещания не могут оправдывать злых поступков и преступлений. Никакие обстоятельства не могут обязать человека совершить грех. Таких обстоятельств быть в природе не может, потому что Бог обязал заблаговременно каждого человека противостоять греху. В результате Ирод оказывается лишенным всякой собственной власти и полностью зависимым от того дурного и преступного сообщества, в котором он находится. Дурные сообщества не просто развращают добрые нравы, но они беспощадно подчиняют себе каждого человека, чтобы все были как все. Печальна участь общества, где грех уже не встречает сопротивления, и где торжествует сатана – тот, кто является человеконенавистником и человекоубийцей от начала. Там, где он одержал победу, – в самом главном, где речь идет о всей личности человека, не только о душе, но и о теле, – все остальное уже принадлежит ему само собой. И он покажет, что он действительно человекоубийца.

Мы слышим в Евангелии, что ученики Предтечи – после того, как они взяли и погребли его бездыханное тело, – пришли ко Христу и сказали Ему обо всем. Они приходят ко Христу, не просто потому что растерянные, беззащитные они ищут у Него безопасности, но чтобы получить утешение, которое никто не может дать, как только один Бог может дать, когда такое горе. Они приходят к Нему, чтобы стать Его учениками. Раньше они были Иоанновыми учениками, а теперь до конца – до Креста Христова, до Его смерти, и до собственной мученической смерти – будут следовать за Христом.

«И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов пешком». Время крестных страданий Господа приблизилось. И Господь удаляется в пустынное место для молитвы. Такое место занимает Христос в любви людей, что даже удаление Его от них еще больше влечет к Нему. После мученической смерти Предтечи еще большее число людей последовало за Христом. Так всегда будет в истории Церкви: мученичество святых будет способствовать проповеди Евангелия. Когда Христос удаляется от нас, лучше для нас, хотя плоть и кровь могут советовать противное, следовать за Ним. Присутствие Христово с нами делает пустынное место не только легко переносимым, но желанным, так что пустыня превращается в райский сад.

***

Протоиерей Павел Великанов

В трагическом повествовании евангелиста Матфея о мученической кончине Иоанна Предтечи есть один момент, мимо которого легко пройти, не заметив. Да, мы прежде всего видим коварство и страх Ирода, который боится влияния Иоанна и его резких слов о преступлениях тирана. Да, перед нами – портрет его жены Иродиады, распущенной, жёсткой, мстительной женщины. И в завершение – Саломия, принцесса, которая бесстыдно танцует перед пьяными гостями.

Но давайте посмотрим вот на что – на отношения между матерью и дочерью, между Иродиадой и Саломией. Разве они – нормальны? Ведь Саломия уже достаточно взрослая девушка, чтобы самой принимать решения: но она находится в болезненных, нездоровых отношениях со своей матерью – позволяя ей нагло манипулировать собой! Насколько же надо себя не любить и не уважать, чтобы разрешить использовать себя – принцессу! – в качестве объекта для разжигания похоти в окружающих! Почему она не сказала: «Я не буду танцевать перед этими людьми»?

Саломия – хороший пример инфантильности, которая легко может привести к трагическим последствиям. Она ещё не состоялась, как самостоятельный человек, она всё ещё целиком зависит от лукавой матери – которая относится к собственному ребёнку как к инструменту воплощения в жизнь своих интриг. Саломия страшно боится ошибиться, её пугает сама возможность взять на себя ответственность – вот и бежит она к родной мамочке, чтобы она вместо неё решила, как лучше воспользоваться неожиданной милостью со стороны импульсивного папаши-тирана. И когда перед ней реальная возможность стать юной правительницей – совершенно законно – вместо этого она соглашается передать безумную, исполненную яда ненависти просьбу матери обезглавить Предтечу – превратив её как бы в собственное желание!

Трагедия этих отношений между матерью и дочерью в том, что Иродиада воспринимала Саломию как свою собственность, которой имеет право распоряжаться, как ей вздумается. Не сомневаюсь, что между ними были тёплые душевные отношения взаимной зависимости – вырваться из которых на вольный воздух свободы для Саломии было просто невозможно. Быть заложницей материнской эгоцентричной любви – вот удел, с которым согласилась несчастная Саломия!

Как важно в наших отношениях с детьми постоянно помнить, что любовь к ним не должна быть обволакивающей и удушающей, что они – не наша собственность, что они всё равно не могут быть нашими «проектами», они всё равно станут другими, нежели чем мы хотели бы – и это – прекрасно! Умение постепенно, мало по-малу приучать детей к свободе и ответственности – вот что, на мой взгляд, должно отличать мудрого родителя от самонадеянного!

***

священник Стефан Домусчи

Взрослея, человек получает знание не только о мире, но и формирует мнение о других людях. Причем знания о мире обычно нейтральны, в то время как мнение о людях – хорошее или плохое. Людям свойственно наклеивать ярлыки на других, сводить окружающих к определенным чертам. Кто щедрый, кто скряга, кто праведный, кто неправедный… В то же время, ни один из нас к своим поступкам, а уж тем более мыслям не сводится. Есть в нас глубина, на которой мы каждый раз свободны решать, каждый раз заново, каждый раз выбирая добро или зло.

Люди не видят всех обстоятельств, до конца не знают, что именно побуждает человека поступать так или иначе, поэтому осуждение нередко промахивается, додумывая за другого логику его поступка. При чем, когда сам осуждающий оказывается перед подобным выбором – он тут же находит оправдание своим действиям.

В сегодняшнем чтении мы видим Ирода Четверовластника, человека, который велел казнить Иоанна Кресителя, который взял себе жену брата, который позволил пороку войти в свою жизнь. И все же, если мы посмотрим на него внимательнее, мы увидим, что он сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

Первое, что мы о нем слышим – это его ужас, от мысли, что убитый Креститель воскрес и творит чудеса. Что же говорит в Ироде? Только ли страх? Он услышал о ком-то, кто творит чудеса и знамения и сразу принял их на свой счет. Не потому ли, что совесть обличала его в убийстве невинного праведника? Ведь он знал, что совершил тяжелый грех.

Поразительно, но даже в самом чтении мы видим двойственность, видим в Ироде внутреннюю борьбу. С одной стороны, он ненавидел Иоанна за его обличения и хотел его убить, и только народная любовь к пророку останавливала его. Но ведь и мы сами нередко останавливаемся перед тем или иным грехом только из-за последствий, которые он может спровоцировать. Какова же цена такой праведности? Конечно, она очень мала, но и такая бессильная праведность лучше греха, лучше злобы и убийства.

Однако тяжелый грех в отношениях с женой брата ослабляет его душу и он, увлекшись танцем падчерицы, клянется дать ей все, чего бы она ни попросила. И все же, когда Соломея, а именно так ее звали, по научению матери просит голову Иоанна Крестителя, Ирод печалится. Что это? Напускная грусть или мы видим перед собой грешника, в котором не уничтожены остатки нравственного чувства. Который безволен, но не бессовестен? Но если человек безволен, устоять перед грехом ему гораздо сложнее. Он боится проявить слабость, как собственно многие из нас боятся показаться слабыми и поступают так, как им кажется угодно толпе. Но где же сами гости? Почему они молчат? Почему не просят у Ирода отменить свой приказ? Это, конечно, говорит о том, что в грехе бывает виноват не только грешник, но и те, при чьем молчаливом согласии он совершается.

В сегодняшнем чтении мы увидели всю сложность человеческого выбора, всю его плененность грехом, всю слабость совести… Ирод мог поступить иначе, до самого конца он был свободен, он мог дать волю хорошему чувству жалости, а не тщеславию и гордости. Это должны помнить мы все. Даже будучи пленены, даже мысленно согласившись с грехом и желая его, мы можем остановиться и направить свою волю на мирный путь.

ПРОПОВЕДЬ ДНЯ

О браке

(Мф.14:1–13, 1Кор.6:20-7:12)

Протоиерей Вячеслав Резников

Апостол пишет: «Во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена». И далее пишет: «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак; ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Одна и та же Божественная премудрость открывается в творении как души, так и тела. Вспомним первые главы книги Бытия. Бог создал первую женщину из ребра первого мужчины. И когда Бог привел ее к Адаму, тот, хотя и впервые увидел, но сразу узнал. Не сказано, какие чувства он испытал. Сказано, какими словами их выразил: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа своего» (Быт.2:23). Иными словами, увидев Еву, он сказал: «Это мое. И не просто мое, но – изнутри меня взятое, и специально для меня созданное».

Могучей, таинственной силой связал Бог первых людей. И хотя нельзя сказать, что каждый – только половина человека, но все-таки видим, какое здесь положено основание для неразрывности человеческого рода. Здесь вместе и принудительное, и радостное средство для преодоления человеческого эгоизма, греховной человеческой самодостаточности.

Первый брак первого мужчины был с женщиной, происшедшей из него самого. Следующие браки были между родными братьями и сестрами. Но потом браки между ближайшими родственниками были запрещены, почему и Иоанн Креститель обличал Ирода: «Не должно тебе иметь… жену Филиппа, брата твоего».

Было также запрещено отдавать дочерей за иноверцев и брать оттуда жен. Мы знаем из Священной истории, сколько через это приходило соблазна. А самым первым гибельным смешением было, когда «сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены» (Быт.6:2). Предание объясняет, что сыны Божии, это – потомки благочестивого Сифа, а другие – потомки первоубийцы Каина. Из-за этого вся земля развратилась, и чуть не погибла в водах потопа.

А браки, совершаемые в Господе, соединяли и семейства, и племена, и целые народы. Своим пришествием Господь не упразднил этого, хотя и открыл более совершенный, лишенный чувственной принудительности путь. Апостол Павел, желая всех соединить в новом Адаме, во Христе, для всех «сделался всем» (1 Кор.9:22).

Духовные радости, которые Господь давал ему вкусить, были не сравнимы с радостями брачной жизни. И в то же время Апостол не отталкивает от брака, и даже запрещает одной стороне самовольно уклоняться от супружеского общения, а только – по взаимному согласию, «на время», и только ради «упражнения в посте и молитве».

Апостол хотя и говорит: «хорошо человеку не касаться женщины», – но тут же прибавляет: «но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе». В этом – подлинное пастырское величие Божьего человека, способного вместить и тех, и других. И нам надо этому учиться: имея одно дарование от Бога, не предписывать своих законов тому, кто имеет от Бога совсем другое дарование.

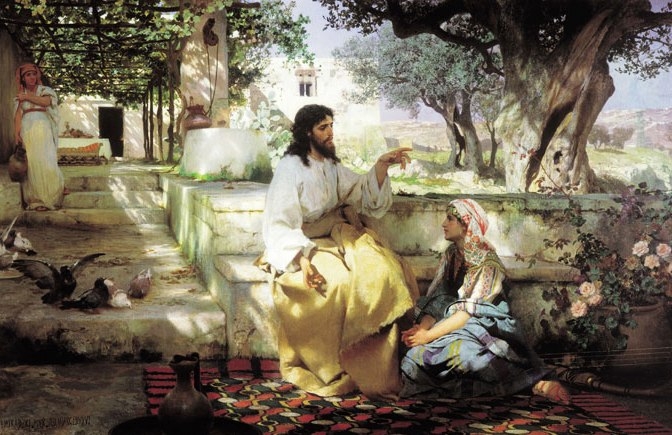

ПРАЗДНОВАНИЕ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(Флп. 2:5-11; Лк. 10:38-42, 11:27-28)

Евангелие святого апостола Луки, глава 10, стихи 38 - 42:

38 В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;

39 у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.

40 Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.

41 Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом,

42 а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Евангелие святого апостола Луки, глава 11, стихи 27-28:

27 Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!

28 А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Послание апостола Павла к Филиппийцам, Глава 2, стихи 5 - 11:

5 Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе:

6 Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу;

7 но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек;

8 смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной.

9 Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени,

10 дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних,

11 и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

Феофилакт Болгарский. Толкование на Евангелие от Луки

.jpg) (Лк. 10:38-42, Лк. 11:27-28) Лк.10:38. В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;

(Лк. 10:38-42, Лк. 11:27-28) Лк.10:38. В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его в дом свой;

Лк.10:39. у неё была сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его.

Лк.10:40. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне.

Лк.10:41. Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом,

Лк.10:42. а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.

Велико благо и от гостеприимства, как показала Марфа, и не нужно пренебрегать им; но еще большее благо — внимать духовным беседам. Ибо тем питается тело, а сими оживляется душа. Не для того, — говорит, — существуем мы, Марфа, чтобы наполнять тело разными яствами, но для того, чтобы творить полезное душам. Примечай и благоразумие Господа. Он ничего не сказал Марфе прежде, чем от нее получил повод к упреку. Когда же она покусилась отвлечь свою сестру от слушания, тогда Господь, воспользовавшись поводом, упрекает ее. Ибо гостеприимство дотоле похвально, доколе оно не отвлекает и не отводит нас от того, что более нужно; когда же оно нам начнет препятствовать в важнейших предметах, тогда довольно предпочесть ему слушание о божественных предметах. Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостеприимство, но разнообразие и суетность, то есть развлечение и смущение. Для чего, — говорит, — «Марфа, ты заботишься и... печешься о многом», то есть развлекаешься, беспокоишься? Мы имеем нужду в том только, чтоб сколько-нибудь поесть, а не в разнообразии яств.

Иные слова «одно только нужно» разумели не о пище, но о внимании к учению. Итак, сими словами Господь научает апостолов, чтобы, когда они войдут в чей-либо дом, не требовали ничего роскошного, но довольствовались простым, не заботясь более ни о чем, как о внимании к учению.

Пожалуй, разумей под Марфой деятельную добродетель, а под Марией — созерцание. Деятельная добродетель имеет развлечения и беспокойства, а созерцание, став господином над страстями (ибо Мария — значит госпожа), упражняется в одном рассмотрении божественных изречений и судеб.

Обрати внимание и на слова: «села у ног Иисуса и слушала слово Его». Под ногами можно разуметь деятельную добродетель, ибо они означают движение и хождение. А сидение есть знак неподвижности. Итак, кто сядет при ногах Иисусовых, то есть, кто утвердится в деятельной добродетели и чрез подражание хождению и жизни Иисуса укрепится в ней, тот после сего доходит до слышания божественных речений или до созерцания. Поскольку и Мария прежде села, а потом слушала слова.

Итак, если ты можешь, восходи на степень Марии чрез господство над страстями и стремление к созерцанию. Если ж это невозможно для тебя, будь Марфой, прилежи деятельной стороне и чрез то принимай Христа.

Приметь сие: «которая не отнимется у неё». Подвизающийся в делах имеет нечто такое, что отнимается у него, то есть заботы и развлечение. Ибо, достигши до созерцания, он освобождается от развлечения и суетности, и таким образом у него нечто отнимается. А подвизающийся в созерцании никогда не лишается сей благой части, то есть созерцания. Ибо в чем больше он будет успевать, когда достиг самого высшего, разумею, созерцания Бога, что равно обожению? Ибо кто удостоился зреть Бога, тот становится богом, так как подобное объемлется подобным.

СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ

(Лк. 10:38-42, 11:27-28)

Священник Стефан Домусчи

Читая сегодняшнее чтение, невольно задумываешься, как бы ты встретил Господа, если бы Он пришел к тебе в гости? Это может показаться глупой затеей, но на самом деле это важно и интересно поразмышлять, как бы ты повел себя, если бы вдруг узнал, что завтра Иисус Христос придет к тебе домой… Какой могла бы быть эта встреча? Стал бы ты что-нибудь готовить? О чём бы стал говорить? И вообще как себя вести? На самом деле, несмотря на практическую невозможность подобного происшествия, само по себе такое размышление совсем не бесполезно, потому что призвано показать нам, Кем же является для нас Христос? Как мы Его воспринимаем?

Для Марфы и Марии он был другом. Наверное, к Его приходу, как к приходу любого дорогого гостя они навели какой-то порядок, возможно думали, чем будут угощать… В любом случае, они явно не воспринимают его как чужого, строго цензора, который должен прийти и разговаривать с тобой с высока, а потом сделать тебе замечание, сказав, что у тебя не убрано или что еда оказалась ему не по вкусу. Нет, они воспринимают его совсем по-другому. Он близкий друг, который пришел их навестить. В этом смысле, очень характерно, что Марфа, которая суетится по дому, делает замечание не сестре, поведением которой она возмущалась, но самому Христу. Она говорит Ему: Господи, неужели ты не видишь что я одна работаю? По всей видимости подтекст этих слов таков: Господи, зачем ты отвлекаешь мою сестру разговорами, ведь я одна осталась на кухне и она должна мне помогать! Конечно, не только на нашем месте, но и на месте Марфы, не стоило так говорить. Но можем ли мы хотя бы помыслить себе приход Господа, как приход дорогого друга?

Христос конечно не осуждает Марфу, но с оттенком сожаления в голосе говорит, что Марфа, не о том печется, о чем стоило бы… Мария же, увлеченная его словами, все делает правильно….

Однако, какое отношение вся эта история имеет к нам? Ведь завтра Он не придет и не переступит порог нашего дома и нам не придется приглашать Его к столу.

Но если мы вспомним, что Христос после воскресения не умирал и значит жив сейчас, мы поймем, что буквально принимать его в гости совсем не обязательно. Не обязательно потому, что Он и так с нами, Он прямо сейчас, в данный момент присутствует в нашей жизни… Как Бог Он видит всё, что происходит со мной, всё что я делаю, всё о чём думаю… Я, конечно, не могу пригласить Его к столу, не могу встретить его как самого дорогого гостя… Но я могу встретить так своего ближнего, которого Он назвал своим меньшим братом.

И все же, неужели я не могу сделать нечто самому Христу? Лично по отношению к Нему?

Сегодняшнее чтение не оставляет меня без надежды, ведь я могу слышать слово, которое Он сказал и сохранять его в сердце!

Последние слова чтения посвящены Богородице. Пресвятая Дева совмещала в своей жизни служение обеих сестер – и Марфы и Марии. Рассказ о них это рассказ и о Ней, конечно же. И если в ее материнском служении мы не можем ей подражать, как не можем подражать буквально Марфе, то подражать ей в слышании слова мы можем всегда. Ведь слово Ее Сына живо и действенно, оно звучит через века, потому что Он всегда с нами.

ПРОПОВЕДЬ ДНЯ

Празднование в честь Казанской иконы Божией Матери

Протоиерей Валериан Кречетов

Сегодня мы празднуем праздник Казанской иконы Божией Матери. Он берет начало во времена нашествия иноплеменников на Москву. Смутные времена. Свидетельствует это о том, что не только всегда, а особенно во времена тяжкие и смутные Господь близок к нам. Да, Он близок к людям больше в скорби, потому что именно тогда к Нему обращаются.

Господь оказывает каждой душе попечение, покровительство. Посмотрите на цветы полевые. Они не трудятся, не ведут общественные дела. Аще же сено сельное, днесь суще и утре в пещь вметаемо, Бог тако одевает, не много ли паче вас маловери? (Мф.6:30).Однако обычно мы ходим по этой траве, не замечаем, срываем и не задумываемся над тем, что такая красота является всего на несколько дней. Когда cирень, черемуха цветет – такой аромат, такое благоухание! И это есть любовь Божия. Человек же в благополучное время, к несчастью, забывает о всех тех утешениях, дарах, что он имеет. Само слово-то «дар» говорит о том, что всё это от Бога.

К несчастью, мы не благодарим и не ценим всё это дарование. Почему мы и растрачиваем способности, здоровье и то, что невозможно вернуть – время. Здоровье иногда можно еще поправить, но время не вернуть. Оно проходит безвозвратно. И вот, в этом времени, как только мы обращаем свой взор назад, часто начинаем понимать, что мы не ценили то, что нам было дано, не радовались, не были благодарны тому времени, которое нам было подарено. Ибо очень часто люди, вспоминая, говорят: «А раньше было лучше!» В то время же, когда всё это было, многие роптали, недовольствовались.

Всё это было, и всё это – есть. И чтобы не повторять этого, нужно благодарить Бога за то, что есть. Потому что если будешь всё время только оглядываться назад и говорить: «Эх, всё упущено, а как было хорошо и как можно было бы сделать…», – то ничего не сделаешь. Мы часто об этом забываем.

Да, в дни скорби человек сильнее чувствует любовь Божию. В дни благоденствия немногие чувствуют ее так, как должно чувствовать. Это вынуждены все признать, никуда не денешься, это – опыт жизни.

Один поэт говорит, обращаясь назад:

Магадан, Магадан, Магадан,

Давний символ беды и ненастья,

Может быть, не на горе – на счастье

Ты однажды судьбою мне дан.

Светский человек пишет «судьбою», чтобы не сказать: «Богом», – а ведь на самом деле это именно так и есть.

Другой поэт пишет:

Чем ночь темней, тем ярче звезды.

Чем скорбь сильней, тем ближе Бог.

И вот поэтому-то, между прочим, эта земля больше имеет скорбей. Наша земная жизнь больше имеет скорбного, потому что иначе мы забудем Бога.

«Как тревога, так мы за Бога».

Поэтому вот эти праздники: и сегодняшний, Казанской иконы Божией Матери, и другие, – очень часто Церковью установлены для того, чтобы напомнить о том, Кто ближе всего к нам в скорби, и к Кому в первую очередь нужно обращаться, и Кто всегда поможет.

Другое дело, что часто наша скорбь здесь не проходит быстро, и особенно болезнь. Потому что, опять-таки, главное-то – духовная сторона. Быстро пройдет – опять о ней забудешь. Помолился – и тут же получил, обрадовался, что получил – и забыл, перестал молиться.

Иногда слышишь: «Вот, батюшка, Бог исполнил мою просьбу, теперь мне можно кончать молиться? Может, хватит уже, я ведь получил, что хотел». Это что же значит тогда? Если не получил – молишься, а если получил – то всё, можно заканчивать? Нет, наоборот, надо еще больше молиться. Молиться всё равно нужно. Только если раньше молился – просил, теперь молись – благодари Бога. А то мы, как люди такие корыстные, всё больше со своими просьбами: «Гоcподи, помоги! Господи, дай! Господи, квартиру, Господи, работу, Господи, мужа».

Батюшка такой был, Царствие Небесное, отец Евгений, cтарец, ему сто с лишним лет было. Выражая наше общее настроение «духовное», говорил:

– Господи, помилуй нас, да побольше денег дай.

Что там мелочиться: этого, того, сего. Если есть деньги – тогда, мол, всё устроится. Сам он был, конечно, безсребреник, всё, что имел, раздавал.

Да, примерно такова наша молитва. А нужно не только так молиться. «Помилуй нас», – это, конечно, обязательно. А насчет следующего – просят не просто «дай», а побольше, уже и дает когда. Всё побольше да побольше. Всё мало человеку.

Самый распространенный грех среди нас – это ропот, недовольство. Когда всё нам мало, мало, всё что-то не так. А всё это происходит оттого, что мы не ценим тех благодеяний, которые нам даны. И стремимся к еще большему чему-то, а вот этот самый момент пропускаем. Да живи ты сейчас-то, со спокойным сердцем, с благодарностью к Богу. Слава Богу, хоть это есть. А когда будет – тогда пусть и будет, что Бог даст.

Чаще всего человек всё ждет чего-то, всё куда-то стремится, спешит. C одной стороны, в общем-то, это правильно, стремление должно быть – но духовного характера. Мы просим: Изведи из темницы душу мою (Пс.141:8). У нас, к несчастью, душа находится в плену тела. И поэтому стремление души переходит в стремление тела. Вот еще, вот еще, вот то-то, вот то-то. Собирает, собирает человек – и не весть, кому соберет. И, как сказал премудрый Соломон, вся суетство и произволение духа (Еккл.1:14). И поэтому об этом устроении он и написал себе на кольце: «Всё проходит, пройдет и это».

Одно только не проходит и будет всегда – это духовная жизнь. Едино есть на потребу. А остальное всё, в сущности: вся жизнь, вся светская литература, вся философия, вся мудрость земная, – сводится к тому, о чем Господь сказал: Марфо, Марфо, печешися, и молвиши о мнозе.

Вот это едино на потребу и должно быть всегда. Блажени слышащии слово Божие, и храняще е. То еcть, имеющие все время перед внутренним своим взором духовное, высшее, Творца. Всегда видеть Бога – во всем, что существует, и в первую очередь – в человеке. Святые отцы именно так жили. Все они прославляли в человеке творение Божие прежде всего.

Помните, когда проходила женщина прекрасная и шла за ней свита поклонников, то ученики старца отвернулись, не смотрели: что это такое, суета. А их старец заплакал и сказал:

– Такая красота, и так пропадает всё.

То есть, это духовный взгляд на вещи. Да, творение Божие, красота, образ Божий, а куда он?

Оттого Господь плачет, что богообразную душу на поругание бесам отдали. Это страшно, конечно. Ведь именно эта скорбь – самая тяжелая. Всё остальное – это то, о чем святитель Феофан говорит: «Если смиришься, больше половины скорбей перестанет существовать в жизни».

Что-то там кто-то сказал, что-то сделал – лучше или хуже, – а всё равно, слава Богу, всё хорошо. А вот скорбь о душе человеческой – это действительно скорбь. И из-за этого всё остальное происходит. Здесь из-за этого происходят скорби, бедствия всякие, потому что посылается это по грехам. И только тогда начинают вспоминать – ведь было же дано!

Не так давно, меньше пятидесяти лет назад, когда храмы разрушались, всё приходило в запустение духовное, началась война – люди задумались, спохватились. Да, только так: «Как тревога, так за Бога». И опять Казанская икона, предстательство Божией Матери избавило нашу страну от пленения. И прежде всего это выразилось в том, что была выпущена из тюрем и лагерей часть духовенства, храмы стали наполняться верующими.

Когда случается что-нибудь с ребенком, что поможет? Только молитва, больше ничего не поможет. «Молитва матери со дна моря достанет. Благословение родительское в огне не горит и в воде не тонет». Вот об этом начали вспоминать и вспомнили.

То есть, действительно, едино на потребу. И что бы ни говорили, всё равно люди к этому приходят. Если не придут – то просто погибнут. Другого пути нет.

Меня вот Господь сподобил присутствовать на перенесении мощей святителя Афанасия Ковровского, исповедника. Тридцать лет по тюрьмам и ссылкам прошел человек. Его мощи переносили в тот монастырь, где он был наместником, и несли его по тому пути, по которому его восемьдесят лет назад водили на допрос. В этом же монастыре тогда находилась ЧК, и его водили туда тогда тем путем, по которому сейчас несли его святые мощи со славой.

Потом, после торжественной Литургии, на трапезе, глава местной администрации cказал:

– Да, единственный путь возрождения – это духовный.

Это уже и представители власти вынуждены говорить – и действительно, от этого уже никуда не денешься, это истина. И действительно, как ни крутились, как ни пытались всё это стереть, уничтожить, вытравить Бога из памяти человеческой, даже когда писали слово «безбожник», корень все равно оставался «Бог», а «без» – только приставка. И когда приходилось говорить о том, что кроме плоти есть еще что-то, все-таки вынуждены были говорить, что есть ценности духовные.

Ну да, пытались объяснить, что это литература там, искусство. Конечно, это относится в некоторой степени к духовному. Но, как я уже сказал вам сейчас, и поэты, писатели в конце-концов приходят к истинам, которые есть в Евангелии.

В свое время известный критик, которого у нас всегда представляли революционером, сказал: «Есть Книга, в которой сказано всё, всё решено, после которой ни в чем нет сомнения, Книга безсмертная, святая, Книга вечной истины, вечной жизни – Евангелие. Весь прогресс человечества, все успехи в науках, философии заключаются только в большем проникновении в таинственную глубину этой Божественной Книги. Основание Евангелия – откровение истины посредством любви и благодати». Это слова Белинского. Кто бы подумал, но это так.

И вот в сегодняшнем Евангелии и есть это едино на потребу.

Проходит время, сменяются общественные формации, правители. А истина – есть, и всё равно живет. Нам только нужно помнить это и хранить в душе своей, чтобы всё, что происходит, мы соотносили с духовной сущностью, с духовной стороной: а для чего это происходит и нам дано в духовном смысле? И тогда всё остальное будет становиться на свои места.

Только духовная литература, только духовное понимание дает истинное объяснение жизни. Всё остальное – всего лишь внешняя форма, которая может быть какой угодно.

В свое время священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, во время суда-спектакля над ним сказал в своем последнем слове:

– Я так понимаю: здесь одни за Христа, другие – против Христа. Я – за Христа, и готов принять любой приговор.

Он был расстрелян.

В жизни так и есть. Или с Богом, или против Бога. Всё остальное к этому – в подчиненном положении.

У нас часто задают вопрос: «Как мне строить свою жизнь? Менять ли место работы, место жительства?» Помолись, задумайся: а в духовном смысле – полезно это? Если полезно – меняй. Если грех – то беги от этого, как от огня. Так что всё просто.

Когда в свое время я задал отцу Сергию вопрос, переходить ли мне на другую работу, чтобы побольше получать, ведь семья все-таки, он ответил:

– Нам, христианам, не пристало бегать с места на место.

Всё, ответ был дан.

У святых отцов сказано: «Дерево, которое пересаживается часто с места на место, плода не приносит». И вот это ответ для многих на те вопросы, которые у них возникают: бежать ли куда-то, изменять что-нибудь в своей жизни?

Есть такое выражение: «Когда небо молчит, не надо ничего предпринимать». Потому что там знают, что нам потребно и нужно ли менять то, что происходит.

Да, с места на место нам не пристало переходить – но это в поисках выгоды. А если с духовной пользой – то наоборот, и об этом свыше указывают.

Одному архиерею явилась во сне умершая мать: «Мы решили, что тебе нужно переходить на другое место».

Он проснулся и думает: во-первых, снам вообще нельзя верить, это опасно, и во-вторых, зачем мне переходить, вроде и здесь всё хорошо.

Через несколько дней ему является отец его и спрашивает:

– К тебе мать приходила?

– Приходила.

– Ну, и что тебе сказала?

– Надо идти в другое место.

– И чего же ты здесь сидишь тогда?

– Так мне и тут хорошо.

– Вот то-то и плохо, что тебе хорошо.

Оказывается, в духовном-то смысле это было нехорошо.

Да, подход духовный к жизни – несколько иной. У нас все наши умозаключения: то то болит, то это болит, всё не так. «Как здоровье?» – первый вопрос. «Ой, ой», – скорее молиться о здравии. Все только молятся о здравии. А о спасении души?

Это в миру только всегда интересуются: «Как здоровье?», а в монастыре спрашивают:

– Ну как, болеешь?

– Болею.

– Ну, слава Богу.

Это нормально, потому что здоровье нужно больше святым, а грешникам – болеть и болеть. Святые отцы так и говорят: «Если нет болезни, то не наша мера ее искать, а уж если есть – то подлечиваться можно, а вылечиваться, может, и не нужно».

Потому что, опять же, забудешься. Что-то должно у человека оставаться, чтобы он не забывал, не отрывался в своем самомнении. Поэтому еще апостол Павел сказал: Дадеся ми пакостник плоти аггел сатанин, да ми пакости деет, да не превозношуся (2 Кор.12:7). То есть, для ограждения и спасения нам всё это и посылается.

И вот эти слова евангельские, которые звучат на каждом богородичном празднике: едино на потребу; блажени слышащии слово Божие и храняще е, – они должны нами чаще вспоминаться при любых обстоятельствах жизни. А как Господь? И когда человек полагается на волю Божию, тогда – всё, тогда больше никаких переживаний.

Что касается нашей семьи, сегодня день для нас очень памятный, потому что юбилей очень основательный: столетие моего отца протоиерея Михаила. Когда он находился в тюрьме в Архангельске и не знал, как ему быть, пришел к архиепископу Феодосию Коломенскому. И говорит:

– Вот, не знаю: как поступить?

– Положитесь на волю Божию.

– Так я положился.

– А чего ж тогда ко мне пришел? В лучших руках дело!

И так всё исполнилось. Он был еще тогда освобожден и сразу же получил реабилитацию. Потом уже, в сорок девять лет пошел по духовной линии, стал священником и прослужил тридцать с лишним лет.

Вот пример, опять же: в любых условиях – «по воле Божией», «а как Бог даст».

Поэтому мы, имея такой покров, такое заступничество, никогда ни падать духом, ни унывать не имеем права. Всё в руках Божиих. Почему и наши предки говорили: Бог передом правит; что Бог ни делает, всё к лучшему; без Бога ни до порога. Вот это и есть то, что едино на потребу.

Поэтому будем чаще себе напоминать об этом в любых обстоятельствах жизни. Как говорил святой праведный Алексей Мечёв, «к Богу нужно приходить из любых положений». То есть, где бы ты ни был, прежде всего всегда обращайся к Богу. Он близок, и слышит, и исполнит. Самое главное, что Он исполнит – спасет. Ибо сказано: Господь всем человеком хощет спастися, и в разум истины приити (2 Тим.2:4). Каким образом Господь будет спасать – это Его святая воля. А что спасет – тут сомнений нет. В лучших руках дело.

Поэтому, вспоминая и древние, и сегодняшние примеры, и праздник избавления нашего стольного града от врагов, будем мы всегда свой взор обращать к Богу. Нужно постараться в себе, в душе такой навык укоренить. Прежде всего, что бы ни случалось – буквально, идешь, например, и ударился обо что-то – сразу: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. Что-то такое еще – сразу: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго. То есть, всё время чтобы первая мысль была к Богу. Вот в таком устроении никогда не растеряешься. Когда взор обратишь к Богу – сразу всё станет на свои места. Сможешь и рассуждать, и смотреть будешь на то, что происходит, совершенно по-иному. Потому что ты находишься в присутствии Божием.

Это и есть та непрестанная молитва, о которой говорит апостол: Всегда радуйтеся. Непрестанно молитеся. О всем благодарите (1 Сол.5:16-18). Аминь.

Церковный календарь. 21 июля

Читаем Евангелие вместе с Церковью. 21 июля

Читаем Апостол. 21 июля

Мульткалендарь. 21 июля. Великомученик Прокопий

Мульткалендарь. 21 июля. Священномученик Александр Попов, пресвитер

Этот день в истории. 21 июля

|

|

.jpg)

.jpg)

.JPG)